�w���{�l��Ƒ؉��A���o���P�X�Q�Q�x

��������U�R�����E�C�� �ˑ��m�q

| 1.�n��������{�l��� | ������������ | 9���i2002.9.1���s�j�f�� |

| 2.�b���ɓ����������{�l��� | ������������ | 10���i2002.12.1���s�j�f�� |

| 3.����������|�p�k�` | ������������ | 13���i2003.9.1���s�j�f�� |

| 4.�A���h���E���[�g�Ƃ̏o���� -�O- | ������������ | 14���i2003.12.1���s�j�f�� |

| 5.�A���h���E���[�g�Ƃ̏o���� -��- | ������������ | 15���i2004.3.1���s�j�f�� |

| 6.�A���h���E���[�g�Ƃ̏o���� -��- | ������������ | 18���i2004.12.1���s�j�f�� |

| 7.���̗\�� | ������������ | 22���i2005.12.5���s�j�f�� |

1.�n��������{�l���

�@1920�N��u�b���v�B����͌|�p�ƂɂƂ��Ė��͈���s�s�B

�@

�s�T���A���l�A�Z�U���k�A���m���[���A�S�[�K���Ȃǂ̍�i���M�������[�ɕ��сA�}�`�X�⃔���}���N�A���g�����A�s�J�\�A�V���K�[�������A�g���G�ŊG�M������B�C�T�h���E�_���J���̃��_���E�_���X�A�t�@�b�V�����E�ł̃R�R�E�V���l���̓o��A�����p�����i�X�̃J�t�F�̓��킢�B�����̌|�p�ƒB�̃W���������z�����𗬂��A�V���ȍ�i�ݏo���Ă�������B����͓��{�l�����G�C�Ƃ̂��߃��[���b�p�A���Ƀt�����X�֓n��悤�ɂȂ��āA�܂������I�ɂ������Ȃ����̂��ƁB

�@1922�N�B�吳11�N�̂��̔N�A���{�ł́w�T�������x[i]�w�T���f�[�����x�����s����A�T��������̓����������Ă��܂��B�����āA���p��]�Ƃ̃G���}���E�f���X�j�X���ɂ��u�t�����X������p�W�v���t�����X��g�ق̌㉇�ŊJ�Â��ꂽ�̂����N5���B�o�W��i����400�_���z�����K�͂Ȃ��̂ł������l�q���A�w�T�������x��P��10���ɂ��f�ڂ���Ă��܂��B���̓W����́A�O�N�ɊJ�Â���đ傫�Ȕ������Ăq�~���������Ấu��1�㕧��������ƍ�i�W����v[ii]�ƂȂ�сA�܂Ƃ܂������̐��m���p�̍�i�������œW����������I�Ȃ��̂ł������Ƃ����Ă��܂�[iii]�B

�@����܂ł́w�����x��w�������p�x�Ȃǂ̎G���╡���ʐ^�ł������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������m���p�̍�i�B���̃I���W�i���������Ŋԋ߂ɊϏ܂ł���悤�ɂȂ����̂�1920�N��̂��Ƃ������̂ł��B�����āA���̌�����m���p���Љ�邱���̓W����p���I�ɊJ�Â��ꂽ���Ƃɂ���āA���{�����ł͂܂��܂����[���b�p�ւ̓��ۂ����܂����ɂ���������܂���B�܂���Ƃ��Ǝu�]�҂ɂƂ��ăI���W�i����i�����h���͑傫���������Ƃł��傤�B

�@��ꎟ���ňꎞ�������Ă����b�����w����킪�I������ƍĂѐ���ɂȂ�A1920�N��ɂ͑����̓��{�l��Ƃ����[���b�p�֓n���Ă��܂��B���̌����͂ƂȂ�����ɁA�����ɂ����鐼�m���p�̃I���W�i����i�Ƃ̐ڐG�������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA���̎���̐V����G���Ɍf�ڂ��ꂽ���[���b�p����̒ʐM�E��e���́A���w���u���҂̋M�d�ȏ��Ƃ��āA�����S����ꂽ���Ƃ��e�Ղɑz�������܂��B�O���̓d�q�}�K�W���ł����グ��1922�N�̑�㎞���V�A�ڋL���u�|�p����I�s�\����n�싦��l�\�v���A���̂悤�Ȏ���ɓǂ܂ꂽ���̂ł����B

�@�ł́A���ۂɓn��������ƒB�̓��[���b�p�ʼn������āA���������Ă����̂ł��傤���B�܂��A�A����̊����ɓn���̉e�����݂邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B1921�N�ɏo�������u�|�p����v�̈�s�A����n�싦��̉�Ƃƍ��c�d���Y�̑��Ղ����ǂ�Ȃ���A�����̉�ƒB�̎����̐�ɂ��������̂�T���Ă݂����Ǝv���܂��B��1��ڂ̍���́A�_�ˍ`���o�����Ĕb���ɓ�������܂ł̑��Ղ�ǂ��Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

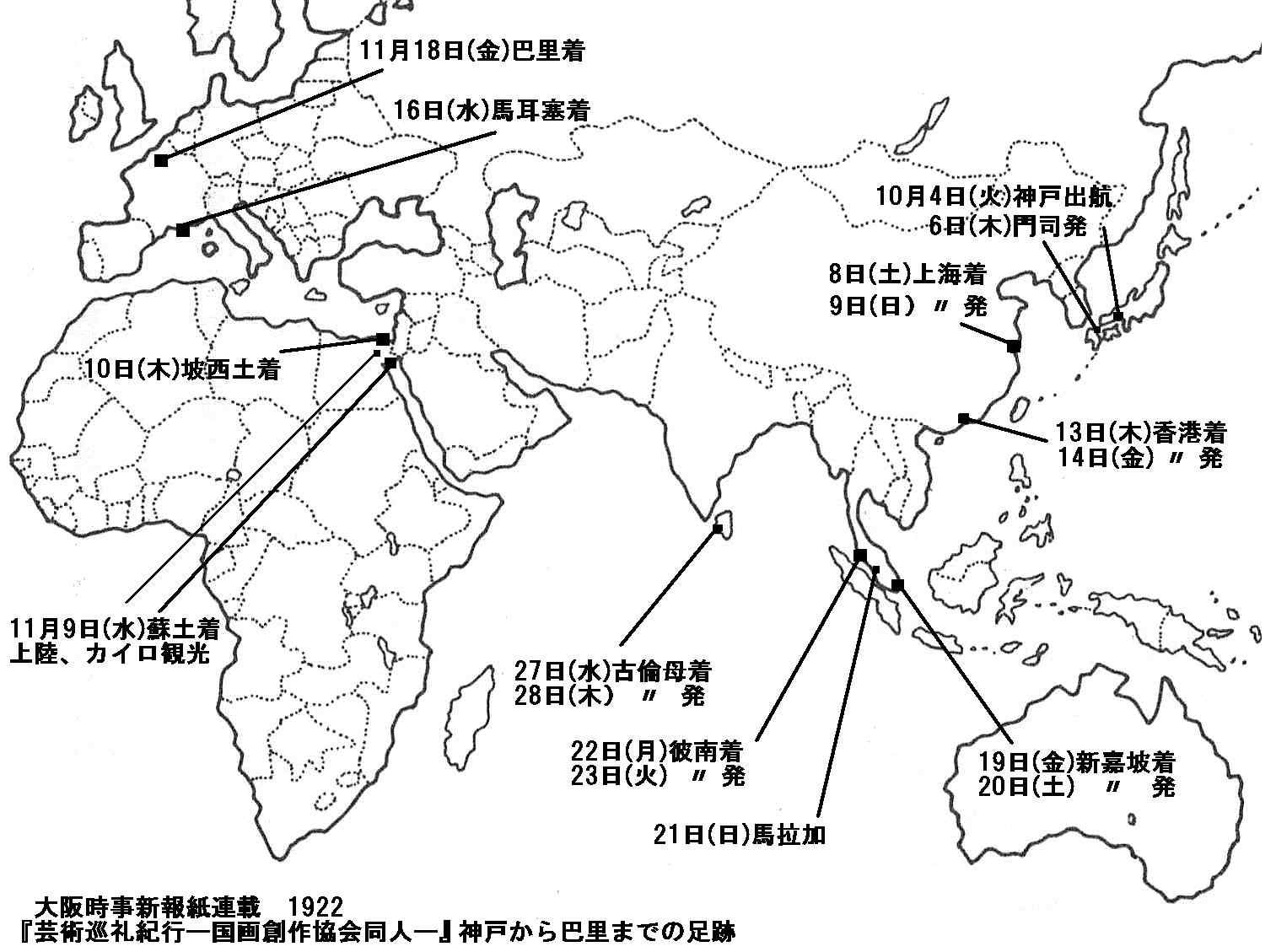

�@1921�N10��4���i�j�ɐ_�ˍ`���o�q������Ίۂ́i�ʐ^�Q�ƁE���{�X�D���j�����ُ����j6���i�j�ɖ�i�`�A8���i�y�j�ɂ͗g�q�]�ւ����������C�֓����B

�@����|���i�����F���j�A�y�c���A�A�쒷���ӉāA�����č��c�d���Y�̈�s�́A��C�������A���؎��̂V�w�̌䉶����K��A�l�n�H�X������A���̌��ݍΊقɂP���B�����͑h�B�܂ő���L���A���̎��l�A���p���r�u�����锑�v�Œm���銦�R�������w�B���̓��̗[���ɏ�C���o�`�B13���i�j�ɍ��`�֒��B��s�͔b������A���r���̒m�l�ɉ�A���{�ւ̎莆������Ă��܂��B�r�N�g���A�E�s�[�N�փP�[�u���J�[�œo��A�����ԂŒ����܂��ꔑ�A�����o�`�B���̒┑�n�͐V�Ú��i�V���K�|�[���j�B

�@19���i���j�̒��X���ɐV�Ú��֓��`�\�肪�J�V��Ïʂ̂��鋷�����H��ʉ߂̂��ߌߌ�R���ɁB���̓��͐דc�كz�e���֏h���B�ʐ��n�����ߎ����Ԃ𑖂点��B�����[���T���̏o�`�\�莞���P���ԑO�܂Ŏʐ������ĉ߂����B21���i���j�ɔn�f���i�}���b�J�j�Ɋ�q�B�Q���Ԃقǂ̎����Ԋό������܂���B���̓��A�㗤���邽�߂̏��C�D��҂�30���̊Ԃɓy�c���A��23���̃X�P�b�`���I���Ă����Ƃ����B

�@22��(�y)�͔ޓ�i�y�i���j�ɓ����B���@�Ȃǂ����w�B��9���̏o�`�\�肪�x��A����23���i���j�̌ߑO4���ɂȂ�B27��(��)�̗[���A�×ϕ�i�R�����{�j�ɒ��B�����ߌ�2���ɏo�`�B

�@���������A11��9��(��)�ɑh�y�i�t�@�C�h[�X�G�Y]�j�ɓ����B�����ň�x�㗤���A�J�C�������w�B����p�k�ō������ό��A�s���~�b�h�����Ă܂��B�����͋D�ԂŚ����y�i�|�[�g�T�C�h�j�Ɍ������A��������Ăя�D�B�n���C�������݁A�r���A�X�g�����{���ΎR�߁A�R���V�J���R�̌������ɐ��Ղ��A���v�X�A������āA�r�g�ɂ������B11��16���i���j�n���ǁi�}���Z�C���j�ɓ����B��40���Ԃ̑D���͂����ŏI���B

�@�D���~�肽��s�́A�}���Z�C�����ό��B�m�[�g���_���E�h�E���E�K���h�������p�ق����Ă܂��A�����\���ύX���ăA���B�j�����ɏh���B��17���i�j�ɃA���B�j�����ό������܂��A�������ɏh���A�ό��B18���i���j�̌ߌ�3�����Ƀ��������o�����Ė�10���߂��ɔb���֓����B��ɔb�����肵�Ă��������̉�ƁA�c���P�V���ɒ�ԏ�ŏo�}�����A��s�̓z�e���E�r�b�\���Ɍ����B

�@���ꂩ���A��Ƃ��ꂼ��̑؉����̃h���}���W�J���Ă������ƂɂȂ�܂��B�@�@�@�i�Â��j

�y�}���m���z�@�@���߂ăt�����X�ŊG����w���{�l�͒N�������̂ł��傤���B

�@����́A��Ƃł͂Ȃ�����o�g�̊O�����A�S�����s�i1842�|1884�j�ł����B

�@�S���́A�Ō�̍���ˎ�E�瓇����i�Ȃ��Ђ�1846�|1921�j�̏]�҂Ƃ���1871�N�̊�q����g�Ƃ���g�ߒc�ɉ����K���A�A�����J����C�M���X�ɓn��1874�N�Ɉꎞ�A�����܂����A���̔N�ɍēx�A�瓇����̉p�����w�ɐ��s���܂��B�S�����g���I�b�N�X�t�H�[�h�Ōo�ϊw���w�сA�����̂������C�M���X�l��Ƃ�����G�̎w�����A���C�����E�A�J�f�~�[�̓W����֏o�i�����I���Ă��܂��B�S���̍˔\���݂ĂƂ����瓇��͕S���̌����ɐϋɓI�Ȏx����ɂ��܂Ȃ������Ƃ����܂��B�瓇��̖��ɂ���l�A�b���֗��܂邱�ƂɂȂ����S����1877�N�Ƀt�����X�֓n��ƁA���j���ё���ӂƂ����ƂɂP�N�Ԏt�����A���̏d���Ȏʎ��Z�@���w�є���I�ɋZ�p�����߂������ł��B���̌�A���ɑ�g�ƂȂ����瓇��ɐ��s�A�C�^���A�؍݂��o��1882�N�ɋA���A1884�N��42�̐��U����Ă��܂��B�C�^���A�؍ݒ��ɂ��D�ꂽ��i���c�����Ƃ����S�����s�B���̒Z���ꐶ�̂��߂��A���{�̗m��j�֗^�����e���ɂ��Ă͒肩�ł͂Ȃ��A���[���b�p�ʼn�@���K�����������̓��{�l�Ƃ��āA���̖����c���Ă��܂��B[iv]�@���Ȃ݂ɁA���{�l���̃��[���b�p�֗��w������Ƃ́A�y���ˎm����V��Y�i1847�|1877�j�ŁA�˂���̖�����1869�N����74�N�ɉp�������h���Ő��m��@���w��ł���A�A����ɂ͗m��̎��m�i��䒉[v]�����債�Ă����j�A���Z����m���J���܂����B

2.�b���ɓ����������{�l���

�@1921�N10���ɐ_�ˍ`���o���������c�d���Y�A�쒷���ӉԁA�y�c���A�A����|���i���j�̈�s�́A��40���Ԃ̑D�����I���A11��16���Ƀ}���Z�C���`�֓����B���H�b���ɓ��������̂�18����A�؍ݐ�̓Z�[�k���݂̃O�����E�I�[�M���X�^���݂͊̒��قǂɈʒu����37�Ԓn�ɂ���z�e���E�r�b�\���B���̏ꏊ�����A�邪�X���Ă��Ȃ��A�܂������ɑ傫�ȉݕ������Ԃ��ʂ邽�сA�����̑��K���X��U��킹�Ă������߂������Ɩ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƌ�s���o��n���B���������[�u�����p�ق���N�T���u�[���{�܂ŕ����Ă����閣�͂���A���炭�����ɍ��𗎂������邱�ƂɂȂ�B�������A�����V��Ђ̋L�������M���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����c�́A12���ɓ���ƃN�����j������ٗ��ɂ���\�������[���X22�Ԓn�̃z�e���E�~�f�B�Ɉڂ�B

�@���āA�b���ɓ���������s�́u���ʊ�ƃx�b�h�ƍL�����̂����{���Ƒ��ɂ��܂�������v[i]�̂�����12�t�����i2�~�j[ii]�̕����֗����������̂ł��B�����ĉƑ���F�l�m�l�Ɍ����āA�����ɔb���֓����������Ƃ�t����莆�ɂ������߂����Ƃł��傤�B���c�d���Y���畺�Ɍ��ɏZ�ޒm�l�̕���䇌�[iii]���ɂ�11��25���ɓ�������Ă��܂�(�ʐ^)�B

�@�����ĉו����z�e���̕����֖����ɓ͂����Ĉ�ʂ�̐��������ƁA�����P�X���̌ߌォ����p�فE��L�߂��肪�͂��܂�܂��B����Ȍ�A�Z�[�k�ɉ˂鋴�������x�ƂȂ��������A���[�u�����p�فA�v�e�B�E�p������}�h���[�k�L��ɍs���r���̉�L�A���ӂ�����̂����̍�i��ڂɂ���̂ł����B���̋����̂��܂�Q�t���Ȃ��Ȃ�A�r�����[�h��������������������ł��B���̒��ł����c�͎����V�u�|�p����I�s�v�Ɏ��̂悤�ȓW������Ƃ肠���āA���̈�ۂ������L���Ă��܂��B

�@�h�[�~�G�W�@�i�t�H�u���E�T���g�m���X�@��L�o���o�U���W���j

�@���[���X�E�h�j�W�A�W���[���E�t�����h�����W�i�����C�����X�@�h�����G��L�j

�@�����}���N�W�A�N�����W�i�}�h���C�k�L��@�x���l�C���̓X�j

�@�T�����E�h�[�g���k�i���[�u�����p�فj

�@

�@�܂��A�h�����G��L�ł́A��s���b���ɓ����������܂Łu�I�f�B�����E���h���W�v���J�Â���Ă����̂ŁA�h�j�̓W��������ɍs�����܂ɁA�c����Ă��郋�h���̍�i���\�_����Ɏ���Č��邱�Ƃ��ł����Ƃ���A����A�m�荇�����{�G�V�X�̉揤�̏Љ�Ń��h���𑽂����L����l�̃R���N�V�����������Ă��炤�@��ɂ��b�܂�A��ςȊ�т��L���Ă��܂��B

�u�@�����������͑����ł��d�v�ȍ�i�̊���������B�O�ɗ�����[�C]����A���ߑ��d�ɓƎ��Ȓn�ʂ�L���Ă����Ƃɑ��āA���̊����͂��傫�Ȃ��̂ł����������A���x�������ꓙ�̍�i�ɏA�Ă��A�����đ�������蓾�Ȃ������h����Ă��܂��Ă���B���l�̕`�����Ԃ̈�A���̈�H�͑��̊ԂɔR���āA���̊Ԃɏ����čs���Ƃ��������Ɛ���������Ȃ��D�����A�[������Ɉ˂��Ďʂ��o����Ă���B�E�E�E�E�v�i��㎞���V��@�吳11�N4��10���j

�@���c�d���Y�́A�O��̑؉����ɂ��x���l�C���̓X�Ń��h���̍�i����A���ꁄ�������Ă��܂����A���p�ʐ^���1-1�Ɂu�I�f�B�����E���h���̏ے��v�Ƃ��Ď��M�����Ă��܂��B�܂�����̓n���O�ɏo�ł��ꂽ�������p7-8�i�吳10�N8��1���j�ɂ́u�I�f�B�����E���h���̌|�p�v�i�G���E�}���N�X�j���f�ڂ���Ă���A�u����m�o���Ȃ����҂Ƃ��Ĉ�̓����������|�p�Ɓv�Ƃ��ďЉ��Ă��܂��B���̂悤�ȍ��̂��Ƃł�����A�ԋ߂ō�i���ӏ܂ł����ނ�̊�т͎������̑z����₷����̂������ɂ���������܂���B

�@

�@�ނ�͂܂��A�G��̏N�W�̂��߂ɉ�L�֓��Q������A�t�����X����������A�G��`�����߂̃��f����T���ɂ�������A�������Ȃ��Ȃ肻���ɂȂ�����X�ǂւ����Ƒ��A�m�l�ɓd���ł��Ă����悤�ł��B����Ȓ��A�莆�����ɑ�g�ق֍s�������ȂǁA���{����̎莆��1�ʂ��͂��Ă��Ȃ��ƁA�O���[�F�̔b���̋�̕��͋C����`���Ă��A�₯�Ɏ₵�����o����̂ł����B�z�[���V�b�N�ɂ������Ă����̂�������܂���B

�@���A�����͍��c���͂��߂Ƃ����s4�l�̑��ɂ������̓��{�l���b���ɂ��܂����̂ŁA�����ƌ𗬂̗ւ��L����A���܂��܂ȏ��������Ă��܂����B���ł��A�T���E�W�F���}����ʂ���u�ĂăN�����j������ٗ���Ǝߌ������ɂ������Ƃ�����O���X�g�����u�V�����`�F�[�v�́A�J���`�F�[�E���^��[�D]����p���i�X�Ő���������{�l�̌|�p�ƁE�w�ғ�[�E]���W���H���ŁA���c�d���Y���܂��A�t�����X�̔��p�j�ƃe�I�h���E�f���������A�Ђǂ����c��҂��Ă���炵���A�Ƃ����b�����̓X�ʼn�������{�l��Ƃ��畷���āA�����莆���o���ĉ�ɍs���Ă��܂��B����́A����2�x�ڂ̓n���o���O�ɏo�ł��ꂽ���c�d���Y�̒����w���@���E�S�I�O�x�Ɋւ��b�ŁA���̏ڍׂ͍��c�̒����w�ߑ�G��x�Ɏ��߂��Ă��邱�Ƃ������Y���Ă����܂��B

�@

�@���āA�b���ɓ������Ă���ꌎ���܂�o�ƁA���낻�뎟�̃C�^���A�ƃX�y�C�����s�̘b�肪�����������Ă��܂��B���܂��܂ȓW����A�揤��N�W�Ƃ����̃R���N�V�����̌��w�A�����ă��[�u�����͂��߂Ƃ������̔��p�ق��܂��A��ʂ�G�W�v�g��M���V����p���猻��̃}�`�X�A�s�J�\�Ȃǂ̍�i�������ނ炪�A���̌ソ�ǂ�u�|�p����v�̗l�q�������V��̎��ʂ���E���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�ŗL�����̕\�L�ȂǁA����Ǝ�قȂ�Ƃ��������܂����A�ނ炪�K�ꂽ�悪���킩�肢��������Ǝv���܂��B

�@

���C�^���A��

�@1922�N1��9���A�J�[�j�����o�R���ăC�^���A�֏o���B

�@

�J�[�j���A�j�[�X���o�ăC�^���A�̊X�A�W�F�m�o�A�s�T�A���[�}�A���@�e�B�J���s���A�i�|���A�Ăу��[�}�A�A�b�V�W�A�t�B�����`�F�A���F�l�`�A�A�p�h���@�A�~���m������2��10���ߑO���ɔb���֖߂�B��s�̂����A�쒷���ӉԂ͕��ׂ��Ђ��āA���̗��s�ɂ͎Q���ł��Ȃ������B�܂��A�J�[�j���o�R�ŃC�^���A�ɓ������̂́A���c�ƌ𗬂�[�߂Ă����e�I�h���E�f�����̏Љ�ŁA���m�A�[���@�̌��w���\�ɂȂ������߂ŁA���j�ʼnf��ē̃W�����E���m�A�[�����ɏo�}�����Ă���B���̗��s�ł́A���[�}�Ŗ�1�T�ԁA�i�|����3���A�t�B�����`�F��5�����Ă���B�t�B�����`�F�ł́A�����j�k�A�ԕ����Y�A�a�c�p��Ƌ��R�o��B

| �P�� | �X���i���j | ��W���R�O���A�J�[�j���o�R�ŃC�^���A���������ߋ}�s��Ԃɂ̂肱�ށB |

| �P�O���i�j | �ߑO�Q�����A�f�B�W�����ɓ����B�\���H���ɂĈ����p�ɍz���w���B

�������A�A���B�j�����A�}���Z�[�����߂��āA�ߌ�S���j�[�X���B�I�e���E�I�c�R���m�[�����B |

|

| �P�P���i���j | �X�����A�z�e�����o���B�����[�h�t�����X�̒�ԏꂩ��P�O���߂��ɗ�Ԃɏ�荞�ށB �P�P���O�ɃJ�C�j���ɓ����B�n�ԂŃ��m�A�[���@�������B���j�̃W�����E���m�A�[�����Ɍ}�����A�Ƃ̒����ē����Ă��炤�B�ߋ߂��܂ő؍݂��A�A��ۂɒ�̃X�P�b�`�������Ă��炤�B �j�[�X�� �B |

|

| �P�Q���i�j | ��������Ԃɏ��A�ňɂ̍����������B�������̃g���l�����A�P�O���߂��Ƀ����`�~���֓����B�����嗤�̎��Ԃɂ��킹�A���v���T�T���i�܂���B����}�����߃��i�R�A�����e�J�����̌��w�͗\�肵�Ă��Ȃ������B�T���h�C�b�`�����݂P�Q���ɏo���ԂŃs�U�������B �T�������A�A���b�V�I���o�ĂS���ɃT���H�[�i�֓����B�U�����̗�Ԃɏ��[�m�A�ւV�����B �I�e���E�~���m�ɏh���B |

|

| �P�R���i���j | �[�m�A�����w�B�p���b�c�I�E���b�\���烔�B�A�E�K���o���a������A�t�H���^�i�E�}���[�̍L��A�E���x���g�̍L�����B�T���������]���@�A�p���b�c�I�E�p���r�L�j���܂�蒋�߂��̗�ԂŃs�U�Ɍ������B�[�������B�I�e���E�l�c�`���m�ɔ��B�[�H��A�G�t�������ߊO�֏o��B | |

| �P�S���i�y�j | ���X���A�h���o�āA�s�A�c�A�E�f���E�h�I���������B�J���|�T���g�̕lj���������ƁA���t�����Z�X�R���������A�[���U���߂��ɓ��������D�ԂŃ��[�}�Ɍ������B�r���A����t�g������Ԃ��Ă��āA�i�|���A�|���y�C�̘b���B | |

| �P�T���i���j | �[��Q���߂��A�e���~�j��ԏ�֓����B�z�e���G���[�g�ɔ��B���P�P���ɋN���B�J�̒���n�ԂŃ������{���Q�[�[�ւ������������j���̂��߂킸���Ȏ��ԍ��ŕفB�����e�s���`�I�̍��䂩�烍�[�}�߂�B���V�g����߂��A���ޓ����̍L��Ƀx���j�j�̒��L���܂��A���𑖂点�A�h�ֈ����Ԃ��B | |

| �P�U���i���j | �h���j�J�h�̎���q�˃A���[���R�̕�A���}���A���g���_�̃��t�@�G���̕�ɂ��Q������܂��A�s�A�b�c�A�f���|�|�����߂��āA�{���Q�[�[�̉�L������B���}���A�f���|�|����������A���lj�L���ʂ�A���f���\���ʐ^�X�ɗ������B�|���^�E�T�����A�����Ǔ`���ɏh�̌ˌ��܂Ŗ߂�B | |

| �P�V���i�j | ���A�n�Ԃ𑖂点�A�A�c�p���^�����g�I�E�{���W�A�ɂ���s���g�E���c�L�I�̕lj�����ɍs���B | |

| �P�W���i���j | ���A���`�J�m��K��A�l�e���܂�ȃV�X�`�i��q���Ń~�P�����[���́u�Ō�̐R���v������B���̌ド�t�@�G���̎��[������B���̌�A���}���A�A���`�F�������āA�n�ԂŃJ�s�g���[�m�̐������}���Z������Ղ̋���ȏ�ǁA�����I�h���̉~�`���i���[���h�j�A���}���A�A���`�J�̃t���X�R�����A�J�s�g���m�̔w��ɏo�č��E�ɍL���郍�[�}�̒��߂�B�@���s�G�g���̍L��ňē��҂Ƃ��������B

�J���J������Ղ��烔�B�A�E�A�c�s�A�ɉ����ă|���^�E�T���E�Z�o�X�`�A�m���߂��ăh�~�l�E�N�I�E���a�X�����āA���B�A�E�A���f�A�`�i��i�ށB���h�~�`���̒n����A�����w���A���J���X�g�̃J�^�R���x���߂����Z�o�X�`�A�m�ցB�@���B�A�E�A�b�s�A���X�ɓ�A�}�N�Z���`���Y����܂��A�[���ɂȂ��čĂуp�X�`�A�m�̖傩����蒬�A��B |

|

| �Q�R���i���j | �ߌ�뎞���A���n�𗧂��A�i�|���Ɍ������B������A���{�l�̒�h�ɂȂ��Ă���I�e���E�R���`�l���^���̏o�}������B�H���ʼn���t�g����Ƃƍĉ�B���{�l��ق̈ē��҃A���g�j�I�Ɨ����ȍ~�̗\��̖�����B | |

| �Q�S���i�j | �i�|���̔��p�ق��I�����w�B | |

| �Q�T���i���j | �|���y�C�̈�Ղ����w�B | |

| �Q�V���i���j | �i�|�����烍�[�}�ֈ����Ԃ��B | |

| �Q�W���i�y�j | ���A����|���ƃ��`�J�m���������A�V���̎n�܂�`���b�y���E�V�X�`�i�ւ͓��邱�Ƃ��ł����A�����Ԃ��B���߂��Ƀ��[�}�B�[����6���߂��A�A�b�V�W�֓����B�I�e���E�X�p�V�I���B | |

| �Q�X���i���j | ���t�������`�F�X�R�����������A���_�~�A�m���������w�̌�A���Ɨ�������o��A�k�I������������Đ��L�A�����ŃW�I�b�g�̃t���X�R�������B�~�l�����_�a�O����A���t�����`�F�X�R���ցB �`�}�u�G�́u���Ƒ��v�̑��W�I�c�g�̍�i��������B4���߂��Ƀz�e���E�X�p�V�I�����ԗ\��̃y���W���𗪂��A�t�B�����c�F���������B | |

| �R�O���i���j | �E�q�b�`��L�A�s�b�`��L��������A�n�ԂŐ��}���A�E�f���E�J���~�l�ցB�s�A�c�A�E�f���E�d�I��������X�ŋ��s�o�g�̗m��ƍ����A�ԕ��ɉ�B | |

| �R�P���i�j | ��������������a�c�p��A�����j�k�A�ɓ��Ɛ��}���R�m�@��K���B���ɘa�c�����ƕʂ�A�ߌォ��̓o���[���̈�A���Z�I�E�i�`���i����K���B��A�p���c�I�E���G�c�L�I�̃M�������_�C�I�̕lj�A���b�W�A�E�f�C�E�����`�̌��ւɃx���G�k�g�I�E�`�G���j�́u�y���Z�G�v�����Ĕn�ԂɂăL�G�T�E�A�k�`���^�֍s���A�O�L�̕ǂɂ���o���h���B�l�b�`�́u�q�l�̗�q�v������B | |

| �Q�� | �P���i���j | ���A���N���`�G�ɂă~�P�����[���A�}�L�A�x���A�_���e�A���V�j�A�h�i�e���A�f���A���r�A�̍�i��{���ɂČ���B���w���q���̕ǖʂɎc���ꂽ�W�I�b�g�Ƃ��̔h�̍�i�͕�M�̐Ղɔς킳��Ă͂�����̂́A�����̒��ɂ���W�I�b�g�ӔN�̍�i�ɋ����S�������B���̌�A�p���c�I�E���c�J���a�ւ������A��q���̃S�c�c�I���̕lj������B�J�c�T�E�u�I�i���`�Ń~�P�������W�F���̖��y�̏��Y���̃Z���C�����Ĕނ̐^����������B |

| �R���i���j | �����A�t�B�����c�F�Ɍ����B�ߌ�{���j���ɒ��B���F�l�`���s���ɏ�肩����B�p�h�����߂��ă����Z���`�G���߂�B�������ă��F�l�`���ɓ����B�S���h���ɏ���^�́A���^�͂������ݐ��}���R�L�ꂩ��]�艓���Ȃ������ȋ��̂����ƂŁA�h�̌}�����҂��Ă����B | |

| �S���i�y�j | ��9���ɏh���o�āA���}���R���@�����B���@�̒��ōł����ڂ��ׂ����͍̂ʐΉ�ł���Ƃ��A�t���b�V���ȐF�ʂƃi�C�m���ȍ\�}�������e�ׂ����čs���ΖO�����Ƃ�m��Ȃ��Ɗ��z���c���Ă���B�p���c�I�E�f���J���֓���A�`���g���b�g�̍�i�Ȃǂ�����B���̌�A���W�����W�I�E�a�E�}�W�I�����������A���@�ɂ���`���g�E���b�g�I�́u�Ō�̔ӎ`�v�A�J���p�b�`�I�́u���W�����W�I�v������B ���p�w�Z�ł͊��S���Ă�����i�̕��ԕ������C�U���ŁA�J�c�p�b�`�I�́u���}���R�̏}���v���̑������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���q�D�ɏ��t�H���_�R�E�f�E�`�����L�̑O�ʼn��D�B�s�������ق֍s���A�����ŃJ���p�b�`�I�́u��l�̗V���v�����������B�C���t�F�����̎��Ń`�V�A���́u���ꏸ�V�v��������h�̋߂��̒��X�Ŗ����̃p�h���s���̑��k������B | |

| �T���i���j | �ߌ�2�����A�p�h���ɓ����B�I�e���E�T���H�C�G�ɉו����^���A��s�̓}�h���i�E�f���E�A���[�i�������A�{���̃W�I�b�g�̕lj�����Č�A�G���~�^�j�̃I�G�^����q���lj������B���߂��A���^���g�j�I�̎��ŃG���i�h�̃A���`�L�G���ƃW�A�R�{�A�����c�I�̕lj������B | |

| �U���i���j | �ߌ�4�����p�h�����o�Čߌ�X�����~���m�֓����B�s�A�b�A�E�f���E�Y�I���O�̃I�e���E���g���|�[���ɔ��B | |

| �V���i�j | ���A���{�̎��قŎ葱�����ς܂��A�u�����擰�֍s���B�}���e�j���́u��̎r��߂��ށv�A�W�I�����j�E�x���j�́u�������v�A���t�@�G���́u����̌����v�Ȃǂ������̂��A�C�U���̕����ɂ��郋�C�j�̕lj������@���B�����̒��ɂ͐_�b�I��ނ��������u�j���t�̐����v��u�i���V�X�v�u�^�t�l�v�A�u�}�i���W�ނ�C�X���G���̎q���v�Ƃ��������I�[���L�A�u����q�Ɛ���҃��n�l�v�u�R�m�W�I���l�v�����L���Ă���B | |

| �W���i���j | �ߌ�A�����I���`�A�m�̃��C�j�̍�i�����ɍs���B���ɐ��}���A�E�f���B�O�����`�G�̃_�E���B���`�́u�Ō�̔ӎ`�v��������A�X�t�H���c�A�隬��{���a�E�y�c�c�I���A�r�u���I�e�J�E�A���u���W�A�i���̔��p�فA���^���u���W�A�i���Ȃǂ����B | |

| �X���i�j | �ߌ�1���A�~�������o���B�g���m�ł̓r�����Ԃ͎���߂Ē��ڃp���֕Ԃ邱�ƂɂȂ�B |

�@

���X�y�C����

�@1922�N3��14���A�b�����o���B�{���h�[�A�����h��ʂ�s���l�[�R�����z���ăT���Z�o�X�e�B�A���̊C�߁A�i�o���B�A�J�X�e�B�����E���I���B�u���S�X�A�o�����h���b�h���o�ă}�h���b�h�ցB�}�h���[�h�A�G�X�R���A���A�g���h������3��22���ɔb���֖߂�B�}�h���b�h�؍ݒ��ɗ��w���̐{�c�����Y�̏h��K�˂邪����ł������B���̗��s�́A4���ɏ���|���i���j���A�����邱�ƂɂȂ��Ă������߁A����܂łɃ����h��������\��ł��������Ƃ���A���c�������Ă���悤�Ɂu����O���R�A�x���X�P�X�A�S���̃X�y�C���G��j�̃_�C�W�F�X�g�̂悤�Ȃ��́v�ł������B

| �R�� | �P�S���i���j | �ߌ�T���߂��A�p�����o���B |

| �P�T���i�j | �閾�����A�t�����X�Ō�̉w�A���_�C�G�ɒ����B���̌�C�����ʼn��ԁA�}�h���b�h�s���ɏ�肩����B�r���A�i���[���A�J�X�`���ƏB���z���A�u���S�X�A�����h���b�h���߂��āA��̂X���Ƀ}�h���b�h�֓����B�o������R�O���ԋ߂��o���Ă����B�\�����o�悤�Ƃ����Ƃ���ɂ����Ɛ��Ă���z�e���̋q�����̒�����A�Ƃ肠�����z�e���E�R���`�l���^���ɏh���߂�B | |

| �P�U���i���j | ���A�v���h���p�ق֍s���B�z�e���E�R���`�l���^���Ƃ͒ʂ���u�Ă������́A�O�����h�z�e���̐H���Œ��H���Ƃ������łɁA�h����������֕ύX����B | |

| �P�V���i�y�j | ���̂X���߂��ɋN���B�؍ݎ葱���̂��ߌx�@�ɏo�����邪�A�Ɩ���舵�����ԊO�̂��߁A��ނȂ��A�J�f�~�A�E�T���E�t�F���i���h���������A�n�Ԃ͕ʂ̎��@�̂悤�ȂƂ���ɒ����B�d���Ȃ������Ă���ƃv���h���p�قɍs�����������B����Ɉ��������ēx���ĉ��B���ɔ��p�ق��o�čĂьx�@�ɍs���葱�����ς܂�����A�A�J�f�A�E�T���E�t�F���i�����h��K���B�����ċߑ���p�ق֍s���B | |

| �P�X���i���j | ���V���A�z�e���̏����ɋN�������B�W���ɖk�̒�ԏ�ɒ����A�Q�O����ɋD�ԂŃG�X�R���A���������B�P�P���O�ɓ����B�v���c�c�A�E�f���E���i�X�e���I��K���B���w�̕Ǐ�Ɍ�����ꂽ�u���ޓ��v�i���y�e���j�Ɓu�����E�[�j�I�v�Ɖ��L�̏��Վ��ɂ���u�����I���X�Ƒ���F�̏}���v�̎O���̃O���R��i�ɒ��ڂ���B�I�e���E���C�i�E���B�N�g�A�Œ��H���Ƃ�A�ʐ�������B���ɃJ�V�^�E�f���E�v�����`�C�u�֍s�������������i�ɂ͏o���Ȃ������B��A�T���߂��̋D�Ԃ�҂Ԏʐ�������B | |

| �Q�O���i�j | ���U�����ɋN���B�A�g�`����ԏꂩ��g���h�ցB�P�O���߂��ɓ����B�g���h�̒��̍������߂�A���J�c�A�������B�T���g�E�g����ŃO���R�́u�I���K�c�������v��������A�O���R�̉Ƃ����w�B���̔w��ɂ�����p�قŃO���R�̍�i������B�V�i�S�K�E�f���E�g�����V�g�����w������A�Q���ɃJ�e�h�������J���܂ł̎��ԁA�^�A�z�̒f�R�߂��Ŏʐ�������B�J�e�h�����ŃO���R�̍Ւd���������A�����ꌬ�K��ăc�I�R�h�x���L��ɖ߂�߂��̃J�t�F�łP���ԂقNjx�݁A�A���J���^�����ȂŎʐ���������A�[���}�h���b�h�֖߂�B | |

| �Q�P���i���j | �p���A��B |

�@102��ɂ킽��f�ڂ��ꂽ��㎞���V��́u����I�s�|����n�싦��l�\�v�̋L���́A���̃X�y�C���I�s�̃}�h���b�h�������Ƃ���ōŏI����}���܂����A���̍ŏI�L���̗]�^�ӏ��ɂ́A���c�̎��̂悤�Ȍ��t��������Ă��܂��B

�@�u�������ꂩ��A���I�s�����{���o�������琔����Ɗ���100����z���Ă���B�x�M�Ȏ��͂��̊Ԃ̎��Ԃ̑唼���A������������߂ɔ�₵�Ă��܂����B�]�蒷�����Ȃ����w���ԂɁA���̂���Ēu�������Ǝv���������������̂ŁA���x������@��ɁA�ꎞ�M�𝦂������Ǝv���B�t�����āA���̑����猩������N�����j�C�̒�ɂ��c�t����������o���ė�����������Ă���Ƃ����Ƃ��ċ����Ȃ��B�����x�O�ւł��s���ăp���b�g�����������Ȃ��ė���B�E�E�E�E�v

�@�����āA���̌�4���ɏ���|���i���j[�F]�A9���ɖ쒷���Ӊ�[�G]����ɋA�����Ă����܂��B����Ɠ���ւ��悤�ɁA�܂����{���瓯���̉�Ƃ��b���֓������Ă���̂ł����B����́A���c�d���Y�̔b���̕����ɏW���l�X�𒆐S�ɂ��ăA���o����Ԃ��Ă݂����Ǝv���܂��B

3.����������|�p�k�`

�@1920�N��u�b���v�B����͌|�p�ƂɂƂ��Ė��͂��ӂ��s�s�B

�@�m��̐^�����w�ڂ��Ɠn�����������̓��{�l��Ƃ̎p�������ɂ������B�����D�����o�āA�悤�₭���������ٍ��̒n�ŁA�]���̔O�ɋ���Ȃ�����A�����������Œ͂�ŋA�肽���Ƃ����v�����̂�ނ�B���̒���1921�N�A��l�̓��{�l��Ƃ̍�i���b���Ő�^���ꂽ�B���c�k���̃T�����E�h�[�g���k�ɏo�i���ꂽ�����̕����A�ڊo�܂����v�̂���Õ����������B���c��1913�N�ɔb���֓����������̂́A���N�ɂ͑�ꎟ��킪�u�����ē��{����̑������r�₦���n���̎�����}����B�����ēn��3�N�ڂ�1916�N�ɂ͔b���Ő���������܂ł͓��{�ɋA�����Ȃ��Ƃ����ł����ӂւ̎莆�ɂ������߂��B���c�̂悤�ɁA�b���֕����ɗ��邾���ł͂Ȃ��A�b���ňꗬ�ƔF�߂��邱�Ƃ�ڎw������Ƃ������̂��B���Ă̑�ꎟ��퉺�b���̓��c��m����l���̓��{�l��Ƃ��A�Ăєb����K�ꂽ1920�N��B���c�d���Y�����̉�Ƃ̈�l�������B

�@

�@1922�N�A�\�������[���X22�Ԓn�̃z�e���E�~�f�B�ɂ́A����A�u��M����荇�����{�l��Ƃœ��키�ꎺ������܂����B���c�d���Y�����̕����Ɉڂ��Ă����̂́A�O�N��12���B���ꂩ��C�^���A�ƃX�y�C���ւ̋삯�����s���ς܂��A3��������5���ɂ����ẮA���s�L�̌��e�����ɒǂ��Ă��܂����B�悤�₭�A�ȑO���狳�����悤�Ǝv���Ă����A���h���E���[�g�̃A�J�f�~�[�E�����p���i�X�̖��@�����̂�5��20���߂��̂��Ƃł����B���̍��ɂȂ�ƈꏏ�ɓn�����Ă��������o�[�̂����A����|���i�����A���j�͋A�����Ă��܂������A���c�d���Y������n�싦��l�Ƃ��Ă̖�ڂ͏I������ƍl���Ă����悤�ł��B

�@�����A���c�̕����ɏW�����̂́A�����̉�ƒ��Ԃ����S�ł����B���鎞�͔��p��]�ƁA�N�W�Ƃ����������Ƃ��������ł��傤�B�܂������㐔���������o���Ă��Ȃ��Ƃ����̂ɁA�����̖{�I�͂��łɔ����W�߂��{�Ŗ��t�ŁA���܂肫��Ȃ��{�����̏�ɐςݏd�˂��Ă��܂����B�����炭�A�����̒��ɂ́A���c��1��ڂ̃t�����X�؍݂̐܂ɍw���������I���X�E�o���X�́w�O���R�x���܂܂�Ă������Ƃł��傤�B����̌|�p����Ɍg���邽�߂ɓ��{���玝���Ă��Ă����悤�ł��B���̂悤�Ɍ��n�̌��t�ɕs���R���Ȃ����c�́A���A���^�C���œ����̃��[���b�p��d�̏������ł����̂ł�����A�����̉�Ƃ��ނ̂Ƃ���ɏW�������Ƃ͗e�Ղɑz�������܂��B��̕��ɂ��Ă��钇�ԒB�͑��A�������⎩���Ő���ɗ�݁A�]�ɂ͒��ԂƏW���A�J�t�F�ɂł������肵�Ċ��y�X��������Ƃ��������悤�ł����A���c�͒��ԓ��ň�ԔM�S�ɕ������Ă����Ƃ����]���ł����B����ȓ����̂��Ƃ�`����L�q������c����Ă��܂��B

�@

�@�u���̏h�ɓ��{�l�̃��b�V���E�E�N���_�������B�v

�@

�h��ɂ��������ċ������̂͗�������(1) �B�������܂�1922�N3���A�C�^���A���s����A���Ă��Ă����A�z�e���E�~�f�B�ɏh�����Ă��܂����B�ނ͐�y�̕�����x�X�K�˂����������̂悤�ɏ����c���Ă��܂��B

�@

�� ���@�� ���@�� ���@�� ���@

�@

�l�̕��������b�V���E�E�N���_�̈�K�ゾ�����̂ŁA��A�K�i�������čs���ƁA�ނ̕����̃h�A�̌��Ԃ���́A�����ӂ��܂œ�������Ă����B���b�V���E�E�N���_���l�����s�̏o�g�ł���A�����p�@�Ŋw�сA��Ȃ̏o�i�҂ł���̂����J���Ƃ��Đ�y�̃��b�V���E�E�N���_�Ɉ��A���邽�߂Ƀh�A���m�b�N�����B����ƁA���b�V���E�E�N���_�́|�܃@���͂���|�Ƃ����悤�ȁA�܂��Ƃɖ��C�Ȃ��}��������ł������B�Ȃ��Ȃ�A���b�V���E�E�N���_�͔��ȕ��ƂŁA���̓A���h���E���[�g�A�ߌ�̓r�b�V�F�[���̌������ɒʂ��A�X�̉揤��K�ˁA���j�͔����فB����̓t�����X���p����ǔj����A���ł���������A�l�̖K�₪�ނ̕������܂�����l�q�ł������B�������ނ����[�g�A�r�b�V�F�[������w�G��̖@��������A�Ǐ�����p�ق�A�揤���������z��A������b�������ƁA��̍X����̂��m��Ȃ������B[��������](2)

�@ �� ���@�� ���@�� ���@�� ���@

�@

�@������A�����͉掺��K�˂ĕ����Ă��邤���A�A���h���E���[�g�̃A�J�f�~�[�E�����p���i�X��m��A���˂��˃��[�g�h���Ă������b�V���E�E�N���_�ɑ������܂��B�܂��A�����̓I�[���F����V������I�A�[�Y�Ɏʐ��ɏo�������܂ɏo����������}���N�ɂ��āA�ނ̗����ɑ����]�⊴�z�����c�ɘb���ĕ������Ă��܂������A���c�����̘b���狳�����邱�Ƃ������A�[���m�肷�ׂ����̂�����Ɗ����Ă��܂����̂ŁA��l�͘b�����������A�e���̐��ɓK�����H���s�����Ƃ����߂��̂ł��B�����̓I�[���F�������A���c�̓A�J�f�~�[�E�����p���i�X�ւƂł����邱�ƂɂȂ�܂����B��l���@���Ɍ|�p�k�`�ɖ����ɂȂ��Ă������A���̗����̋L�q��������������m�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@

�@ �� ���@�� ���@�� ���@�� ���@

�@�\�����N�A�r㻂�����\�@���{�������ĉ�̘b�A���閈���b�B

�@

���[�g�̐V���͑S���������ǂ납�����B���ɍ����I���B����͂��ׂĂ̌É悪������B�T���Z�U���k�̏����\�G��̖@���\�ł���B���鎞�̓��[�u���ɍs���ăx�j�X�h�v�b�T���̉�̑O�ɗ����Đ�������ӂ��B���ɂƂ��Ă͂��ꂪ���Ɏ��ɗL�v�ł������B����͎������ē��{�ɂ��Ĕ��p�w�Z��F�X�Ȑ搶�B����ꌾ����Ƃ����������ł͖��������B����A���������}���N�Ƃ̌�F�ɂ���Ď��R�ƊG��P���A�ʎ��A�����ŗL�F���̘b��`�����B

�@

���͉揤�����ĕ������B���c���̒m���~�͑����̊G�揑���W�߂����Ď��B�ɂ��̐V�m����b���ꂽ�B���B�̓��I�A�V���K���A�s�L�A�\�A�E�g�����A�h�����A�����}���N�A�X�S���U�b�N�A�u���b�N�A�}�`�X�����D��Řb�����B���̍��̍��c���̋���Ȗ{���͖{�Ŗ����ĂȂ��ي��̏�ɂ��Í����ς܂ꂽ�B������ɖ{�͑����čs�����B�h�̉��j�͂��̎��̑|���ɍ������B�����ĉ]���B�\���{�l�͋��l���A���[�����{�A���[�����{�A���[�����{�i���c���ׂ̈Ɂj���B�I�����A���B�I�����A���B�I�����i���ׂ̈Ɂj�����ăp���`���[����A�p���`���[����A�p���`���[����A��������悭�}���Ȃ��ˁ\�ƁB���̉��j���{��菫���̗r㻂����Ő��Ď��H�����\�B[��������] (3)

�@ �� ���@�� ���@�� ���@�� ���@

�@

�@�܂��A���c�̕����ɑ����̒��Ԃ��W�����͗l�X�ȑʟ�������ь����Ă����悤�ł����B�{�c�����Y���X�y�C������p���ɗ��Ă��鎞�́A�\�������[���X�̂��̃z�e������h�Ƃ��Ă��܂�������A���̎��͓����≹�y�̐V�����X���ɂ��Ă̘b��Ő���オ�����悤�ł��B�����āA���鎞�Ȃǂ́A�O���R�̍�i���匴�R���N�V�����ɉ�������b��ɁA����̐��������ɋ�������ƁA�b��Ɏ������Ȃ��l�q�ł��B

�@

�@ �� ���@�� ���@�� ���@�� ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����A�K�₷��ƁA�{�c�����Y�ɏЉ�ꂽ�B�����̉�Ƃ̓p����ڎw���ĕw�ɗ���̂ɁA�{�c�̓}�h���b�h�ɒ�Z���āA�X�y�C������ϋC�ɓ����Ă���Ƃ������ƂŁA���b�V���E�E�N���_�Ɛ{�c�̓O���R��S���Ɠ����ɂ��Ęb�������Ă����B����̓}�h���b�h����x�������֍s���r���A�p���Ɋ�����̂ł������B[��������] (4)

�@�� ���@�� ���@�� ���@�� ���@

�@�{�c�����Y���}�h���[�h���痈���Ƃ������B�v�l�}�`�b�N���āA�x�X���c����̏h�ɏo���������Ƃ��������B�����Վ��Y����₨����ē����B���O���R�́u���n�l�v�i��ٍ��m�j����ɓ��ꂽ�Ƃ����g�����炳�ꂽ�B���̎��A�ŋ߃X�C�X�Ńh�C�c�ɔ����鐣�ˍۂ̃Z�K���`�j�̖q��̊G�i�A���v�X�̒����j�������܂Œǂ��삯�đQ�������ɐ��������Ƃ�����J�b����������č��c����A�{�c����Ɗ�т����ɂ����B�@[��[��V��] (5)

�@�� ���@�� ���@�� ���@�� ���@

�@

�Ȃ��A���������i1895-1981�j�́A���̌コ��Ƀ����}���N�ƌ𗬂�[�߁A���R�ق�O�c�����A�����č����S�O�������}���N�ɏЉ�����Ƃ́A�����Ό���Ă��邱�Ƃł��B�܂��A��[��V���i1893-1981�j �́A�O�֎l�Y�Ƌ���1922�N�H�Ƀp���֓����B���̌�A���c�̏Љ�ŗ����̓A�J�f�~�[�E�O�����h�E�V���~�G�[���̃V�������E�Q�����Ɏt�����Ă��܂��B���̂悤�ɏ���ӂ�Ă��鎞��ł͂Ȃ����炱���A�l�Ɛl�̌q���肪�A���̐l�̉�ƂɁA���邢�͐l���ɑ傫�ȉe����^���Ă�������ł����B�匴�R���N�V�����̊�Ղ����������ƂŒm���鎙���Վ��Y���A�����̊G��N�W�ł͌��n�ł̔ނ̐l�����ő���ɐ������ꂽ�Ƃ�����ł��傤�B(7)

�@�Ƃ���ō��c�d���Y����������A���h���E���[�g�̃A�J�f�~�[�E�����p���i�X�̘b�������̂��̊�т́A���t�ɕ\�����Ȃ����̂������Ƃ����܂��B�Ƃ����̂��A���̔N�̏t�ɓƗ��h�W�����сu�Ś��G��̕S�N�v�W����Ń��[�g�̍�i��ڂɂ��Ĉȗ��u�ܘH�֓��Ăǂ����Ă���֓˂��������Ȃ��l�Ȏ��̎v�����A��̑哹�֓����ɏA���āA����Ȍ[���ƂȂ����B�v�ƌ��킵�߂�قǂ̊������āA�����ɏ��X�ŃA���h���E���[�g�Ɋւ���]�`��1���w�����A�ނ̉�_�ƍ앗�ɋ����Ă������c����������ł��B���傤�ǂ��̔N�ɃA���h���E���[�g�̓����p���i�X�w�߂��Ɍ��������J�݂��Ă����̂ł����B

�@�������A���̂Ƃ���ނ̓A���h���E���[�g�Ɏt�����邩�ۂ��A�Y��ł����̂ł����B�V������_�������ɂ́A����܂ł̔ގ��g�́u�o���������ݏo���E�C�v��u���Ƃֈꎞ�ɂ��덪�{���畢�ւ���邾���̊o��v���K�v�������̂ł��B���Ȃ̓��ɂ���l�X�Ȋ��������z���闯�w���̉�Ƃ����B�܂��Ɉٍ��̒n�ɂ�����C�s�̉����̂ł��Ȃ��b�������𑗂�ނ�B���̒��ŁA���{�̉�d��S���Ă����g���������l�X�̐[����M��������������X�̌𗬁B80�N���o�Ă��Ȃ��A�F�邱�ƂȂ��A���{��d�̃A���o���ɔ[�߂��Ă���̂ł��B

[i]1859�N�|1981�N�B���s���܂�B�����O�͏����^���m�ň�w���w�сA����w�Z�𑲋ƌ�A����3�N�ɐV�݂��ꂽ���s�̈��c�a�@�i��A�����a�@�j��21�̎��ɎQ���B�����A26�̓c���@���i�m��Ɓj�����������߂Ă����B����������1908�N�A���s�{����2���w�Z�i�����s�{�����썂�Z�j�ɓ��w�B�������̖쑺����i��A���y�]�_�Ɓj�Ɛe����[�߂�B1913�N�ɑ��ƌ�A�����p�@�ɓ��莭�q�ؖИY�ɗm��̎�قǂ�������A1914�N�ɓ������p�w�Z(�������|�p��w)���m��ɓ��w�B�݊w����1917�N��4���ȓW�A��4��ċ����{���p�@�W�ɓ��I�B���ƌ�͋��s�֖߂�1�N��Ɍ����B1921�N��1��ڂ̓n���B5���ɔb���֓����B1925�N1�����{�����b���B���N�ɏ㋞�A�u1930�N����v��؉��F���E�����P���Y������S�O�E�O�c������Ɛݗ����A��1��W�ɑ؉�����o�i�i1929�N�A��ȉ����ɐ������ꂽ���ߑމ�j�B1930�N�ɂ͎����P�O�Y��13���ƓƗ����p�����ݗ��i1937�N�ɒE�ށj�B1954�N�����ɓ���B��58�N�܂�2��ڂ̓n���A�����}���N�ɍĉ�i�������A������3������Ƀ����}���N�������A�����̒Ǔ����������V���Ɍf�ڂ����j�B1972�N77�ɂ��ē��u�Ɓu�ʎ���d�v���쐬�B���N12����3��ڂ̓n���A���N�Q���ɋA���B�@�߂�>>

[ii] ���c�d���Y���u���̗m��d�@���̇Z�v�i�w�x�~�c��L�A1971�N12���j�@�Ɉ��p���Ă�����̂���@�߂�>>

4.�A���h���E���[�g�Ƃ̏o���� -�O-

�@�����p���i�X��ԏ�̘e�A�f�p�[���X�ɂ���Â��H���2�K�B���̑傫�ȕ����͂Ȃ�Ƃ��掺�Ƃ��Ďg������x�̂��̂ŁA���������̕����̓V��ɂ͌X���Ȃ��A�����ɂ��閾���葋�́A�����ɂȂ�ƃ��f���Ɍ������˂��Ė��n�ȉ�m�������点��B�܂�����̕ǂ́A��ʂ��K���X���ɂȂ��Ă��āA�ߏ��̍H��̉����≌�˂������Ă���B����͏K���`���Ƃ��A�w�i�̍\�}�ɖ𗧂��Ă����B1922�N�Ɏn�������A�J�f�~�[�E�����p���i�X�̋����̈ꕗ�i���B

�@

�@1922�N5���B���c�d���Y�́A�A���h���E���[�g�Ɏt�����邽�߂Ƀ����p���i�X��ԏ�߂��̉�m�֒ʂ��n�߂܂��B�A�J�f�~�[�E�����p���i�X�ł��B���c�����߂Ă��̉�m��K�ꂽ���A�����̌o�c�҂ł��萶�k�ł�����X�E�F�[�f���l�̏�������A�����ʂ��Ɂu�����ɗ����v�A�u�w���҂̖��O��m���Ă���̂��v�Ɛq�˂��A�u�搶�̖���m��Ȃ��ŏK���ɂ�����������̂��A�m���Ă���v�ƍ��c��������ƁA�u���[�g���͂��炢�l���A�����Ȏt�����v�ƐV�ĂɌ�����������悤�ɁA����ꂽ�Ƃ����܂��B

�@���́A���c�͂��̔N�̂S���ɊJ�Â��ꂽ�w�t�����X�G��̕S�N�ԁx�Ƃ����W����ɏo�W���ꂽ���[�g�̍�i�ɐڂ��A�܂��A���W����̖ژ^�Ɋ�ꂽ���[�g���̌��t�ɂ���Đ[���������Ă������Ƃ́A�O��̃A���o���ɂ��Ԃ����Ƃ���ł��B���̃A���h���E���[�g�ɂ��č��c�́A�G���w�������p�x�Ɂu�A���h���E���[�g���ƃ��W�F�E�r�b�V�F�[�����v�Ƃ����ꕶ���A���̃��[���b�p�؍ݒ��ɋ���������l�̎t���Љ�Ă��܂��B�܂��G���w�A�g���G�x�́u���[�g�̐l�ƌ|�p�v�����[�g��m�肤��M�d�ȋL�q�ƌ�����ł��傤�B

�@

�@�A���h���E���[�g(Andre LHOTE)��1885�N7��5���A�t�����X�̃{���h�[�ɐ��܂�A1898�N����1904�N�̊Ԃɔ��p�w�Z�Ŋw�сA���̂Ƃ��͊G��ł͂Ȃ�������������u�����悤�ł�[i]�B����́A��̃��[�g�̉敗�m���ɐ[���ւ���Ă������ƍl�����Ă��܂��B�W����ɂ��̍�i�����Ԃ悤�ɂȂ����̂́A1906�N�̃A���f�p���_���W�A������1907�N�̃T�����E�h�[�g���k�ł����B

�@���傤�ǂ��̎���͌�Ɂu���̔h(�L���r�Y��)�v�ƌĂ��앗�����l���̉�Ƃɂ���ĕ`����o���n�߂����ł��B���ł��ǂ��m���Ă���̂����l�����ɉe�������s�J�\�iPablo PICASSO 1881-1973�j�����ău���b�N(Georges BRAQUE 1882-1963)��h�����iAndre DERAIN 1880-1954�j�ł����A�����ނ�̏Z��ł��������}���g���E�G�����łȂ��A���[�g�̂悤�Ƀ����p���i�X�ɂ��L���r�Y�̒��S�I�ȉ�Ƃ��Z��ł����̂ł�[ii]�B�����ă��[�g�͂��̌|�p��_���闝�_�ƂƂ��Ă����𐬂�����Ƃł����B

�@�Z�U���k�̍�i�₻�̉�_����������e�������u���̔h�v�̉�Ƃ����́u�Z�U���k�I�L���r�Y���v�ƌĂ�܂����A����ɂ��ꂼ��̋��߂�Ƃ���ɂ��u���͓I�L���r�Y���v����u�����I�L���r�Y���v�ւƕϑJ�������܂��B���̒��ɂ����ă��[�g�����߂����͉̂��ł������̂��A�T��o���Ɩ{�肩�炻��Ă��܂��܂�����A�@���ʂɂ䂸�邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�@

�@�Ƃ���ŁA��m�֒ʂ��Ă������̂��Ƃ����c�͎��̂悤�ɋL���Ă��܂��B

�@

�@�@���˂Ċo��͂��Ă������A�ŏ����ɑ��郍�I�g���̔�]�͐����茵�������̂������B�����ɉ]���ƁA�����܂Â����ȉ��`���Ă��邨�삳�������āA����ȂɎ荓�����ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B�J�냍�[�g���͑����̏ꍇ���k�����̂����_�������āA�͂Â�����Ȃ̂����A���̂���ȂɎ������w�G�̂悤�Ɉ�����̂��낤�ƁA���ɔn���Ȏ����N��Ȃ��ł͂Ȃ��������[iii]

�@

�������۔h���A�S�I�M�������A�����G���Ƃ��ꂽ���̂ł��B�f���Ă����܂����A�����Ɉ�۔h�́A�S�I�M�����́A�����G�̂Ɖ]�����͉̂]���܂ł��Ȃ������Ӗ��ł͂���܂���B�F�ʂ��N�[���ŁA�`�@���V�G�}�`�b�N�ŁA�\��������������Ӗ��������̂ł��B[iv]

�@

�@���̏K�����߂̋�Y�ɖ��������c�̗l�q�������˂��̂ł��傤���A��̂��̉�m�̌o�c�Ҍ����k�̃X�E�F�[�f���l�̏����i���c�̋L�q�ł́hA��h�ƂȂ��Ă���j���A�u����ł��Ȃ�������Ă�������ė��Ȃ����ƐS�z�����v�ƍ��c�Ɍ����������ł��B�����Ēʂ��n�߂Ĉꌎ�]�肪�߂������A���c�͂悤�₭���[�g�ɔF�߂���悤�ɂȂ�̂ł��B

�@

�@�@�����u�N�������Ƃ̂悤�ɕ`���o�������̒�������悤�ɕ`���Ɖ]������Y��ʂ悤�ɂ����܂��v�ƁA�n�߂ď��F�̌��t��^����ꂽ�̂͂��̂̈ꃖ�����o���Ă���ł������B

�@

���ł��Z���̖��߂�����T�Ԃł������B�ߌ�̃N�E���ɒj�̃��f�����g���āA�h���j�J���m���̕����������������邪���A�J�f�~��Ƃ��Ă͏��X���������̂������̂ŁA����������ނɊ���Ȃ����k�͎���Ɏd���𒆎~���āA��l����A�O�l����A���܂��ɂ͎��Ƃ�c���Ă��܂����B���̎����͎��Ƀ��[�����֍s���ăO���R��x���A�Y���o����������̃X�y�C���̂��̂��悭����悤�ɒ�������A�����Ď��̍�Ƃ��ꓙ�̂��̂Ƃ��ׂāA����ʏ����w�E���ꂽ���A�T�Ԃ̏I���ɂȂ��āA�u���낢��̏����͉]������ǁA�N�̍��`���Ă�����͍̂��A�J�f�~��n�܂��Ĉȗ��̃��C���[������B���������B�ǂ�ȏꍇ�ɂ����]���Ȃ��Ŏd���𑱂����܂��v�ƚ����悤�ɉ]��ꂽ�B[v]

�@

�@���̎��̍�i�����������m�̑����ł���A�͂��߂ăt�H�������͂߂��Ƃ����ă��[�g�Ɋ�ꂽ��i�ł����B�����Ă���Ȍ�A���[�g�̎w���͂�茵�i�Ȃ��̂ɂȂ��Ă͂����܂������A�t����J������w�A���߂��Ă������̂ł����B�@�@�@�@�@

[i]�u�A���h���E���[�g���ƃ��W�F�E�r�b�V�F�[�����v�w�������p�x9-7�A1923�App.4-5

�@;Alexandre MERCEREAU,ANDRE LHOTE(Paris;Povolozky,1921),p9

�A���h���E���[�g�̏C�s���Ɋւ���L�q�ɂ́A���̂悤�Ȃ��̂�����B

�u�������w�Z�𒆑ނ��A�����ؒ��̍H�[��10�N�]�蓭���B�Ɗw�ŊG���C�����A20�̂Ƃ���Ƃ��u���B�����v�i�W����}�^�w�����p���i�X�̑�`��1910-1930�x�ǔ��V���ЁE���p�٘A�����c��A1988�Ap.40�j

�܂��A2003�N6��15������9��28���̊Ԃ�Musee de Valence �ŃA���h���E���[�g�̉�ړW���J�Â���Ă���A���p�ق̃z�[���y�[�W��Ɍf�ڂ��ꂽ�W����̋L�^�kDOSSIER DE PRESSE�AANDRE RHOTE�i1885-1962�jRETROSPECTIVE�l�Ƀ��[�g�̗��N�\���܂܂�Ă����ihttp://musee-valence.org/�j�B

���̋L�ړ��e�Ɛ�ɂ��������̂Ƃ𑍍�����ƁA1898�N�ɏ����`������𒆑ނ��A�����ؒ��̍H�[�ɏ]�����Ȃ���A�{���h�[�̔��p�w�Z�ő��������̃R�[�X����u���Ă���A1905�N�ɉ�Ƃւ̓����u�����A�Ƃ������ƂɂȂ�B�@�߂�>>

[ii] �W����}�^�w�����p���i�X�̑�`��1910-1930�x�ǔ��V���ЁE���p�٘A�����c��A1988�Ap.171�@�߂�>>

[iii] �u�A���h���E���[�g���ƃ��W�F�E�r�b�V�F�[�����v�w�������p�x9-7�A1923�Ap.18�@�߂�>>

[iv] �u���[�g�̐l�ƌ|�p�v�w�A�g���G�x4-8�A1927�Ap.49�@�߂�>>

[v] �u�A���h���E���[�g���ƃ��W�F�E�r�b�V�F�[�����v�w�������p�x9-7�A1923�Ap.18�@�߂�>>

5.�A���h���E���[�g�Ƃ̏o���� -��-

�@

�@1922�N6������ �\ ���c�d���Y������C���m�̑�����`�������O �\ �ɁA���c���q[i]�i1890�|1983�j���b���ɓ��������B���q�͓��{��Ƃŏd���Y�̕���̏]��ɂ�����B����̓n���̌v�悪�����オ��Ȃ���A�ꏏ�Ɉɓ��̐^�߂Ŏʐ������邱�ƂɂȂ��Ă����B�������Ԃ肩�ōĉ����l�́A�����A�b���̔��p�ق��L�����ĉ�����B�d���Y�̃z�e���ɖ߂������q�́A������}�����ꂸ�ɂ����ɂ������Ȃ��B

���q�F�u�d����i���q�͍��c�������Ă�ł����j�A���͂�������܂����Ă��܂��܂�����B�����A�A��čs���Ă����������A���̃{�G�V�B�̒ʂ�́A�����A���I�U���x�G�����p�X�Ō���19���I�G��̓W����B�Z�U���k��S�I�O�i�S�b�z�j�ɃS�I�K���i�S�[�M�����j�A���m�A���i���m�A�[���j�Ƀs�T���A���ꂩ��N�E���x�G�i�N�[���x�j�ƃ��l�G�i���l�j�ƁA�V�X���G�ƁA���ꂩ��A�A�A�B�v

�d���Y�F�u�}�l�G�����������A���I�g���G�N�i���[�g���b�N�j���B�v

���q�F�u�܂�����܂����ˁA���h���A�h�K�A�i�h�K�j�A���b�\�I�i���\�[�j�B�������A�~���G��R���I�A�A���O���B����ɃV�����@���k��h���N���A�B�h�I�~�G�����܂����ˁB�����������Ȃ��B�ǂ��������A���ɋ����͂Ŕ����Ă���̂�����A�ق�Ƃ��ɂ����������B�ʐ^�Ō��Ă悭�m���Ă���G����������܂����ˁB���͊��S�������Ă��܂��܂�����B�ł॥��ł��ˁA�d����B���ꂾ���̗��h�Ȍ|�p��{���ɗ����ł���܂łɂȂ�̂��ȒP����Ȃ����낤�Ȃ��B�v

�d���Y�F�u����Ȃ����ɂ͂킩������Ȃ����낤�ˁB�v

���q�F�u��������͂����茾��Ȃ������āB�ˁA������ˏd����A���̓t�����X�ɂł��邾���i�����āA�N�������搶�ɂ��āA�f�b�T�����[���ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ȃ����Ǝv����ł��B�f�b�T���̖͂R�����̂����̌��_�ł͂Ȃ����ƁB�v

�d���Y�F�u�f�b�T���͑������ȁB�|�p�̐^�̗͂ɐG�ꂽ���Ǝv���Ȃ�A�܂��A�J�f�~�C�ɂł��ʂ��āA�^�ʖڂɕ����邱�Ƃ��ˁB��������A���h�Ȍ|�p�͂����ƌ��������瓭�������Ă������̂���B�v

���q�F�u���E���E��A�������Ȃ�ł���B���{���͈ɑ����̌Â��|�p�����邱�Ƃ���y���݂ɂ��Ă����̂�����ǁA������ɒ����Ă݂āA�ǂ����������̋ߑ���p�̕������ɂ͕K�v�Ȃ��̂̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B�d����̏��������̂�ǂ肵�Ĉɑ����ɓ���Ă����̂�����ǁA��͂荡�͕������ŕ����悤���ƁA�{���ɂ����l���͂��߂Ă����ł��B�v

�d���Y�F�u�N�������l���Ă���̂Ȃ�A�N���搶�𐢘b���Ă������B�����挎����A���h���E���I�g(�A���h���E���[�g)�̉�m�֒ʂ��Ă��邪�A���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ɂȂ�B�����ĂˁA���̕������̌���|�p���傫�Ȏd�����Ȃ��Ƃ�����悤�ɁA�m���ɂ����v�����B��肭�����Ȃ����ˁA���I�g�͊G��̔�����ׂ��K�v�������w�ȗ��_�Ō������Ă��āA�G��Ƃ͌����Ē��ϓI�Ȉ�ۂ⊴�������ŕ`���ׂ��łȂ��Ƃ����B���I�g�̍�i�́A�܂��A���̕q���������̋���ł��A���̂������Ȃ����łȍ\���ƍ��̗����I�ȃA���x�X�N�ɁA����܂ŞO���Ȃ���ɂ��A�����Nj����Ă������̂�ڂ̓�����Ɍ���C�������[ii]�B���I�g�̎w���͂ǂ��������āH����́A����́A���������̂���B����ł��N�A�搶�ɂ��Ă悩�����Ƃ��Â��v����B����ł͂��邯��ǁA�|�p�ς��͂�����Ƃ��Ă����悤�����B���āA�܂������ł����݂��܂��B�r㻂�����B���̂܂��A���̃z�e���̃M�����\���͂�������Ő��ĐH�ׂĂ�����B�����N�Ƒ傢�ɏ������̂��B�����͂ǂ����ē����悤������v

�@����͐��c���q���o�i�����j���Ă̏��Ȃ����Ƃɂ���[iii]�z���̉�b�ł����A���Ƃ̂��̏��Ȃ�ǂ�ł����܂��ƁA���q�����I�g�̍�i�����Ċ��������悤�ł����A�������{�ɂ͖����ߌ�ɃA�J�f�~�[�E�O�����h�E�V���I�~�G�[���ŁA�f�b�T�����������Ă��܂����B������9�����{����10�����ߍ��B����ɕ��Ԃ������d���Y�̔M�S�Ȏp��A�ޑ��q�ł����B

�@�������ς�炸�f���炵�����Ԃ�ł��B�Ă̊Ԃɓc�ɂŐ��������ė��܂������A���ꂩ���߂��������̂�����邾�炤�ƁA��]������������₤�ȊG�ł��B���A�O�\������ЂɁA�����l�����ċ��܂����A���X�悭�Ȃ肳���ł��B�d����͓��{�̗m��̂��߂ɁA���Ƃ������̂������炵�Ă���邾�炤�Ǝv�Ђ܂��B���p�]�_�̕������X�����ċ��܂��B�A����͌���̃t�����X�ɏA���Ē��q���邳���ł��B���̐l�̐��͂͑A�܂����Ȃ�܂��B[iv]

�@

�d����̍���Ă鐻��͂���悭�Ȃ肳���ł��B���{�l�̊G�Ƃ��ẮA�]�������ꂽ���̂ł��B���̂₤�ɕ����Ă�����ʂ̌��͂�čs���l������Ǝ��ɑA�����C�����܂��B[v]

�@

����͏d���Y���A���h���E���[�g�̉�m�֒ʂ��ĂT�������܂肪�߂������̘b�ł����A���łɏd���Y�͂��̍��A�A��������̔��p�G���ւ̃��[���b�p���p�Ɋւ����e�����ӂ��Ă������Ƃ����������āA�����[���L�q�ł��B��l�̉�ƂƂ��āA�����P�ɋZ�p�������ł͂Ȃ��A�Ȃɂ��ʂȎu���������ʂł���Ƃ�����ł��傤�B����͂܂��A�����̃��[�g�̊���Ԃ�ɏ��Ȃ��炸���ʂ�����̂�����܂��B���[�g���܂��A�G��̐���݂̂Ȃ炸�A�A�J�f�~�[�ł̎w����G���ւ̎��M�ɏ�M����������Ƃ������̂ł��B �@�@�@

[i]���s���܂�A�{���͌���Ƃ����B����41�i1908�j�N�ɋ��s�ֈڂ�A���c�d���Y�̉e���ŗm��Ƃ��u�������p�@�Ŏ��q�̎w�����邪�A��ɓ��{��֓]���B�吳3�N�ɒ|�����P�̖剺�ƂȂ�A��y�̓y�c���A�̎w������B����n�싦��E�V���ЁE��W�E�ɏo�i�B���͓��W�ɏo�i���邱�ƂȂ��Ɠ����Ɉڂ�Z��ł���͎�ɗm���`���Ă����B

�|�ߑ㋞�s��d�Ɓw���m�x�W�}�^�A���s�V���ЁA1999�Ap.110�|�@�߂�>>

[ii] �u�A���h���E���[�g���ƃ��W�F�E�r�b�V�F�[�����v�w�������p�x9-7�A1923�Ap.15�@�߂�>>

[iii] �u���c���q�̃��[���b�p����̏��ȁv�w���w���p�j�_�W�x��W����R���D�����w��w�@���w�����ȁA1991�N3���Ap.58,59,63,77�@�߂�>>

[iv] �����A�Ap.126�@�߂�>>

[v] �����A�Ap.128�@�߂�>>

6.�A���h���E���[�g�Ƃ̏o���� -��-

�@���c�d���Y�̍�i���A�������������ŔN�㏇�ɕ��ׂĂ������ł���Ȃ�A�����炭�����̐l�͂��̍앗�����炩�ɕω����Ă��������ƂɋC�Â����낤�B�܂������A��i��O�ɂ���Ƥ����l�����`�����̂��Ǝv���قǂł���B���A����������͂܂��A���c����ɉ��炩�̉e����傫���Ă���Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�@�����A���Ѝ�i�̑O�ɗ�����邱�Ƃ��������߂������B

�@���c�����[�g�̃A�J�f�~�B�ɒʂ��n�߂Ă��瑴��������܂ł̊ԁA�������̍�i���d�グ��ꂽ���Ƃł��傤�B�������̒��ł��A����C���m�̑������G�X�J�[���i��́u�`�̏��v�j���������̏����̂R��́A�ނ̑�؉�����\������̂Ƃ����܂��B

�@�@�������ꂩ��ꌎ���肵�āu�������m�̑��v��`���āA�͂��߂ăt�H�������͂߂��Ɖ]�Ċ��ł���A�u�G�X�J�[���v��`���āu�N�̂��ꖘ�̌��삾�v�Ɖ]�͂�A�u�����̏��v�ōł������̈�ɒB�����ƖJ�߂Ă���܂����B�A�����̎����͂������I�g�̃A�J�f�~�B�����鎞���ɂȂ��Ă����̂ł��B�@�@�@�u���I�g�̐l�ƌ|�p�v

�@�@

������͈�U�M���Ďt�ɏA�����ȏ�A���Ȃ����������Ă���Ԃ́A���̋��P�ɓO���邽�߂ɁA�ł��邾����������ȉ��߂�A������T�B�u��C���m�̑��v�u�`�̏��v�u�����̏��v���A�����̍삪����悤�ɁA�����Ƀ��[�g�̍앗������Ă����B���������͂���������Đ��U�I�n����l���͂Ȃ������B�@�@�@�u���̗m��d�v

�@

�܂�A�����̍�i�͂����܂ł����c�����[�g�̋����������̒��Ɏ�荞�މߒ��̂��́A��N�U��Ԃ��Ă݂�A�Ǝ��̍앗���m�������邽�߂̒ʉߓ_�ł������悤�ł��B

�@�����ă��[�g���܂��A�J�f�~�B�Ɋw�тɂ���l�X�ɑ��āA���܂ł��ނ̍앗�ɒ����ł��邱�Ƃ�]��ł͂��Ȃ������̂ł��B

�@�@���悢����{�A�鎖�����܂āA���̎������[�g�ɍ����܂��ƁA�u�������A����͑�ϖ��c�ɂ����A�����N�������������邾���̂��̂͊��Ɏ����ꂽ�����B���̓_�ł͎����S�c��łȂ��B���̏�͉����ɋ��Ă��N���g���N�����ւ˂Ȃ�ʎ��ɂȂĂ���̂��B����͉]�Ӗ����Ȃ����ƈꏊ�ɂ�Ă��鎞���ނÂ������B�����N�͂�������ʂ��˂Ȃ�ʁv�Ɖ]�Ђ܂����B�����葁���]�ւΉ����������̐^�������Ă��Ă͂����Ȃ��Ɖ]���̂炵���ł��B�@�@�@�u���I�g�̐l�ƌ|�p�v

�@�܂��A�ނ͍��c�̋A����̐���ɑ��Ă��S�������A���{�Ő��삵����i�̎ʐ^�𑗂�悤�ɗ��ނ̂ł����B�\ ���c���ʐ^�𑗂�ƁA���[�g���犴�z���Ԃ��Ă���B �\�@���Ȃ̉����������Ă��ǂ����͒肩�ł͂���܂��A1924�N�Ƀ��[�g�͓��{�ɂ����ăA�X������r�b�V�F�[���Ƌ��ɓ�ȉ�̍݊O��Ɖ���ɐ�������܂����B���̑O�N�A�܂荕�c���A�������N��1923�N9���ɋL�O���ׂ���10���ȓW�������ŊJ�Â���āA�����������Ə���̓��ʒ����悳��܂����B������i�Q�̒��ɂ��łɃ��[�g�̂��̂��܂܂�A�\���_�W������Ă����悤�ł��B

�@�������A�����E���̉��͏����ɑ�k�ЂɌ������}篕��ƂȂ�܂����B���ɂ������c�͂��ߏ��o��d�A���}���O��́A����������̗a�����i�ɋC��z��A���̏��Ή�����i�������āA����Ƃ̂��Ƌ~��������ς�ł����X�֑D�̋A�q�ɕ֏悵�đ��֖߂�̂ł����A���̓r���ő��E���s�ȂǁA�����ȊO�ł̒n��ő�10���ȓW���J�Â���Ă������オ��A���֓�������₢�Ȃ₷���ɒ����V���Ђ֑��k�ɍs���܂����B���̐��ʂ����Ė����ɊJ�Â����������邱�Ƃ��ł����̂ł����B�����̐}�^�̏����ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă��܂��B

�@�@���{�ŋ߂̔��p�E�ɒ������u�����ė����A���f�p���_���̒����ɐ�삵�āA��ȉ�N���ꂽ�͎̂��ɏ\�N�ȑO�ł������B���̊ԐV�����@�^��U�����邽�߂ɁA��ȉ����������l�ւČ���Ƃ��̌��ѕK�������N���Ȃ��̂ł���܂��B���̎v�Џo������\��̒a�C���}�ւ�ɓ����āA��ȉ�̊�悵�����͈�ɂ��Ď~�܂�Ȃ��������㕧�����̓Ɨ��h�|�p�̊e�X�����\���鏊�̃}�`�X�E�s�J�\�E�f���t�B�E�u���b�N�E���I�g���B�X����l�X�ɏ����āA���̐l���̌��ʂ����i���ꓰ�̉��ɏW�߂��̂�����ł���B����Ɉ˂Č�l�́A���ݐ��E�̔��p�E�����f���ė����A�V�������_�ƌċz�����킹�鎖���o����B�܂��]����ȉ�ɂ��̍�i�\���ĔF�߂��Ă������̋C�s�̍�ƒB��V���ɋ�������Ƃ����̂�����ł���B����Ɉ˂��č��c�͓̂��Ƌ��ɐV���Ȓn�����߂₤�Ƃ�����{�̐V�����|�p�ɁA�v�����鏊�ł��炤�ƍl�ւ��ɊO�Ȃ�Ȃ������B�z���Ă��ׂĂ͏����������̏H�̃Z�G�]���Ɋ@���āA��ȉ���̐V�����w�e���Ȃ��Č��O�̑O�ɂ���͂ꂽ�̂͋㌎����ł����B�R���J�Ë͂��ɔ����A�v�̒�s���͂��߁A�֓���т��P������n�k�ׂ̈ɁA���~�̎~�ނȂ��Ɏ����̂ł��邪�A?�ɏЉ�ꂽ���{�y�јō��̍�Ƃ̑��h�����w�͂����āA������ꗹ�����ނ鎖�͓Ƃ��ȉ�҂݂̂Ȃ炸�A�L�����{�̐V�������^�̂��߂ɐr���߂��މ����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�K�ɂ��čЖ��Ƃꂽ�w�ǑS���̍�i�������Ċ��Ɉڂ��A�����r���Đ�Ñ��ɊJ��̉^�тƂ���Ɏ����̂��ɍ������̑R�炵�ނ鏊�ł���B

�@���{�����ň�ʎs����������̕��������̉�Ƃ̍�i���ς邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂́A���{�m��j1920�N��̓��M���ׂ����Ƃƌ�����ł��傤�B����ɁA�݊O����Ƃ��ĊO���l��Ƃ�����ɐ������������̓�ȉ�̈ӋC���݂����������܂��B���̑�10���ȓW�́A�����̌�ɋ��s�ƕ����ŊJ�Â���܂����B

�@

���c�ƃ��[�g�̐e���̋O�Ղ����ǂ�ƁA�����ɂ͂��̂��Ɠ��{�m��j�ɂ������̒��������o�����Ƃ��ł��܂��B��l���c�݂̂Ȃ炸�A�����̌|�p�����ɏ�M���������l�X���W���X�A1922�N�b���͂���ȉ���������Ă���̂ł��B���c�̓��[�g����w�т������Ƃ�ӔN�܂ŖY��邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�@�@�@�@

7.���̗\��

�@1922�N�b���B���c�Ɠ����悤�ɁA�������ĂіK��Ă�����{�l��Ƃ������B���@���O�Y�i1883�|1962�j�ł���B�ނ��ŏ��ɔb���̒n�̂�1914�N�B��ꎟ���u���̂���1916�N�ɋA�������B�����A�V�A���҂Ƃ��Ėڊo������������������@�́A1921�N����Ăуt�����X�G���e�̗��ɂł��B���c�d���Y������s������I�s���n�߂����A���łɔb���̃\�������[���X17�Ԓn�̏h�Ńh�C�c�A��̏��o��d�Ɖ�_�����킵�Ă����B�V�����o��Ɖߋ��̏o�����������X�b���B1923�N�̔����J����鍠�A���c�����̒n�𗣂�鎞�����ԋ߂ƂȂ�B

�@���c�d���Y�ɂƂ��ē�x�ڂ̔b���B��x�ڂ̑؉��͂��傤�Ǒ�ꎟ��풆���������Ƃ�����A���p�ق֖K��Ă������ȍ�i�ӏ܂��ł��Ȃ������������v���o���c���Ă��܂��B����������ŁA�ĂɖK�ꂽ�u���^�[�j���ł́A�����푈���ł��邱�Ƃ�Y��Ă��܂��قǁA�̂ǂ��ȓ��X���߂������Ƃ��ł��܂����B���̂Ȃ������x�ڂ̑؉�����\�����i���P���O���G�̉ā���I�s���w���ۂ̒n�x�����܂�Ă��܂��B�ĂіK�ꂽ�b���̋�̉��ō��c�͂��̍������������v���o���Ă������Ƃł��傤�B

�@�����Ă܂��A��x�ڂ̔b���؍݂Ŏ������邱�Ƃ̂Ȃ������u�t�ɂ��Ċw�ԁv���Ƃ����������Ƃ́A���̌�̑傫�ȗƂƂȂ����̂ł����B�A���h���E���[�g�̂��ƂŊw�сA���̒��ԂƉċG�u�K��ɎQ���������c�̂��Ƃ��A���c���q���K�₵�����ɂ͂��ł�78���̖��G���������Ƃ����܂��B

9��17���i���j���j

�@9�����N���B�m�I�g���_�A���̋s�̉����v���U��ł����B���]�N�̂Ƃ���֍s���ƕ��������ċ���B�O�l�ŏd����̏��֍s���B�d����͒��x�ݏh�B78�������G���o���Ă������A�d���ꐶ�����ɕ����ċ���l�q���悭�킩�����B�悭�Z�܂��Ă͋��Ȃ��������A���ꂩ�炢�T���̂����܂�₤�Ƃ���̂�����₤�ȍ�i�ł������B�A�܂����Ȃ����B�v���U��ł��낢��Ƙb���āA�F�ŃV�����`�G�G�ߎ`�����ɍs���B����4���h�A���ē��]�N�̂Ƃ���Řb�����ċ���ƁA�����֏d�������B�ꏏ�ɏo�ăT���`�G�G�Ŕӎ`������B���ꂩ��d����̏��֍s���B�Ԃ��Ȃ���������������B�O�l�ŏd����ɑ��������s�̏�����s�������͂��āA�M�L������B12���܂ł��T���ĂւȂւȂɂȂ��Ă���ƕM�L���I�ւ��B���������̂��߂ɑ�ό��������Ċy�ɂȂ����B���ꂩ�班���b�����ċA��B�T���E�~�b�V�F���̃J�t�F�ŃV�I�R���A������ŋA��B�����Ƃ��Ƃ��������X�����������]�N�ƈꏏ�ɃC�^�����֍s�����Ƃɂ����B�ꎞ���A�Q�B

�@���c���q�w�؉����L�x�i���s�����ߑ���p�ً@�֎��w����x��319���A�A�ڇ]�Z�u�ߑ���p�����v�j���

�@���c���q���C�^���A�֗������Ă��܂����̂ŁA���̊Ԃ̍��c�̔b���ł̗l�q�͔ނ̓��L����m�邱�Ƃ͂ł����A�N��������1923�N2��27���̋L�q��҂��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���̊ԂɁA�b���ւ܂���l�̓��{�l��Ƃ��������Ă��܂��B�Έ䔌���ł��B1��6���ɃT���E���U�A���w�ɓ��������ނ́A���̑��Ő��@���O�Y�ƍ�{�ɓ�Y��K�˂܂��B�����Đ��@���O�Y�̈ē��Ń��J�~�G�G�Ƃ����z�e���ɏh���߁A���傤�Ǒ����ɑ؍ݒ��̖؉��ۑ��Y�ƎO�l�A�J���`�F�E���^���̒��ؔѓX�֏o������ƁA���̓X�̏�A�ł��鎙���Վ��Y�ɏo�����܂��B����̐Έ䔌���̓n���̖ړI�́A��ȉ�n���\���N���L�O���ăT�����E�h�[�g���k�ɓ��{����ݗ����邽�߂̌��ł����B

�@�Έ䔌���͔~�����O�Y�̏Љ�ŃT�����̒�ψ����̃��[���X�E�A�X������1��13���ɖK�ˁA���{�̋ߑ����ꎺ�ɓW����������܂����B19���ɂ̓A�X���������T�����̈ψ���琳���ɓ��{���J�݂̘A�����܂��B�����đ����A���@���O�Y�A�ē��L��A��{�ɓ�Y�ƃT�����̉���ł��铡�c�k�����ݔb���̈ψ��Ƃ��āA�������\���Ă̎R���V���Y�������A1923�N�H�̓W���Ɍ������������J�n����܂����B����͓��{������p���b���ł܂Ƃ܂��ďЉ���@��Ƃ��āA1922�N�t�ɃO�����E�p���ł̃i�V���i���E�f�E�{�U�[���T�����ɓ��{���p�W�ݒu�ɑ������̂ł��B���̏t�̓W���ł͒�W�o�i��𒆐S�ɐV��ƌÔ��p�����킹��450�_���W�����ꂽ�悤�ł����A����̏H�̃T�����ւ͓�ȉ���̍�i�𒆐S��60�_�]��̓W���ɂ���Ƃ������I���ꂽ���̂��v�悳��܂����B����̓T��������ѓ�Ȃ̌��Ђ̂��߂ł������̂ł��B���c�͂��̃T�����Ɂ���q�����Ɓ����ǁ����o�i���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�b���֓������ĊԂ��Ȃ��Έ䔌���̍s���U������Ă��A�����̓�ȉ�̐�����������邱�Ƃ��ł��܂��B����A���c���A����3���ɍT���čQ�������X�𑗂��Ă��܂����B�Έ䔌�������c�̕�����K�ꂽ1��14���́A�����h�����s����A���Ă��ĊԂ��Ȃ��A�܂���x�ڂ̃C�^���A���s�֏o�����鐔���O�ł����B17���ɂ͏o���O�̔ӎ`����{�l��y���ŐΈ䔌���A���@���O�Y�A��{�ɓ�Y��ƂƂ��ɉ߂����܂����B�����Ĉꃖ�����܂�̃C�^���A���s����߂�ƁA�v���Ԃ�ɐ��c���q���K�˂Ă��܂��B

2��27���i�Ηj���j

�@

9�����N���āA�ߑO���͎����Ő���B�y�c�����āA���d����Ɛ�A�L�c���������Ė��h�������čs�����A�Ɖ]�ӂ̂ŁA���ꂩ��s���Ȃ����Ƃ̎����������A���͊G��������������A��߂�B���ꂩ��P���O����o��B�E�E�E�E���ꂩ�烁�g���ŃA�J�f�~�[�֍s���B�e���y���ł���Č������A���X�ނÂ��������āA���܂��s���Ȃ��B����ł��S���܂ň�S�ɕ������B�A�r�u�����V�G�֍s���A�����ďd����̏h�֖K�˂Č���������B�T���E�~�b�V�F���̖{���֍s���Ă݂�ƁA�d����Ɛ肳��Ƃɏo�����B�v�����������B���ꂩ��ꏏ�ɏd����̔����ɂ������ăT���E�W�G���}���E�f�E�v���܂ōs���A���̐l�����̏h�A�I�e���E�f���E�~�f�B�֍s���B�E�E�E�E���g���Ń}�C���I�܂ōs���āA���{�l��y���֍s���B�����̏��Ă��ׂ��B���ꂩ��܂����g���łЂ����ւ��B�d����̕����ŋv���Ԃ�ɂ₤��������ׂ�B�����N������B�E�E�E�E���̂��Ƃ֍�����������B���낢��Ƃ݂ȂŃC�^���A�̘b������B�d����́A�W�b�V�G�G���̊G�����āA���Â����S�����B�E�E�E�E

�@ ���c���q�w�؉����L�x�i���s�����ߑ���p�ً@�֎��w����x��384-385���A�A��59�E60�u�ߑ���p�����v�j���

3��2���i���j���j

�@

9���ߋN���B���`��I�e���E�f���E�~�f�B�֍s���B�d����̏��֍s���ƁA���������������̂Ō���ƁA�X�D����̂ŁA����悭�k��ۂ̑D�����Ƃꂽ�Ɖ]�ӂ��Ƃł������B�܂��悩�����Ƃ�낱�ԁB�肳���L�c����̕��������X�K���B�E�E�E�E�O��������d����̔������������āA�M�������C�E���E�t�@�C�G�b�g�֍s���B�����Ŗю����|���āA���ꂩ��x���W�����f�B�j�G�G���֍s���āA�d����̗m����A�q�������̗m���ӁB�E�E�E�E

�@���c���q�w�؉����L�x�i���s�����ߑ���p�ً@�֎��w����x��385���A�A��60�u�ߑ���p�����v�j���

�@���c�̔b���o���̓��𐔓���ɍT����3���͂��߁A���c���q�̓��L�͍Q�������X���Ԃ��Ă��܂��B���c���݂₰���ӂ̂ɍ����Ă���̂������˂āA�S�ݓX�₨�����ቮ�Ȃǂւ̔���������`���������A�a�C�ɂȂ������ꢂ̊ŕa��������A�����̃��Y�����������肩����Ă��܂��āA�����o�Ă����悤�ł��B����ȑ��q�֍��c�̓u���^�[�j���s���������߂�̂ł����B

�@������3��5���̖�A���q���K�ꂽ���c�̕����ł́A�����j��͂���3�l�̉�Ƃ�O�ɂ��ăC�^���A�̍u�`���J��L�����Ă��Ă��܂����B���đ��q�������悤�ɕM�L����ނ�̎p������܂����B7���ɂ́A���{�l��y���ő��ʉ�J����A���c��8���̖�̓d�ԂŔb���𗣂ꂽ�̂ł����B���̌�A���q��4�����{�Ƀu���^�[�j�������܂��B4��1���t���̎o�ւ̎莆�ɂ��u�u���^�A�j���Ɖ]���Ă��L�����̂ł����A���͂��̂����̔b�����琼��̊C�݂̕��֍s�����Ǝv�Ђ܂��B�O�ɏd���s���ċ������ł��B�ь�̎��������̂ŁA���̉Ԃ��������Ǝv�ӂ̂ł��B�v�Ə����Ă��܂��B����A�A���̓r�ɂ������c�͑D��ŁA�����炭���{�ŋA���҂Ƒ��̏Ί�A�����ĊJ�Ԋԋ߂̍��Ɏv����y���Ă����̂�������܂���B

�@�u�b���Ƃ��ӏ��́A�G�̕��ł����悤�Ǝv�ӂƁA����ɂ܂�Ȃ��������A�������ǂ��莝���āA�������ł�������A�����Ă���A���ꂱ�����N�����Ă������Ȃ����������v�ƌ����āi������ƌ����Ĕb���ł̎v���o�͐[���j�A�؉��������ŋA�����Ă��܂������o��d�́A���c�ƑΏƓI�ȑ��݂ł͂���܂����A��ȉ���Ƃ��āA�܂����M�Z���m�挤�����̍u�t�w�Ƃ��āA�܂��ɍD�G��ƂȂ�l���ł����B������l�A������1922�N�ɓn�����Ă����䍎�V���Y��Ă͂Ȃ�܂���B�����A���c�͓��Ƃ͔b���ŏo����ƂȂ��A�����Ă���̂ł��B���Ƃ͐M�Z���m�挤�����̐ݗ������̍�����e�����Ȃ�A����ȗ��ӔN�܂�40�N�ȏ���̌𗬂������ԕ��ƂȂ�̂ł����B

�@����n�싦��̉�ƎO�l�Ƃ́u���B�|�p����I�s�v�Ŏn�܂������c�̓�x�ڂ̓n���́A��x�ڂ̑؉��o���ƂƂ��ɔނ̉�Ƃ̑傫�ȓ]�@�ƂȂ�܂����B�A����͐�����d�̐V�����v�����ƁE��i�̏Љ�҂Ƃ��ē��{�m��d�̉�����`�҂̈�l�ɐ������܂������A���[�g�������]�悤�ɁA���c�͂��܂ł�������d�̍앗�ɌŎ����Ă����킯�ł���܂���ł����B�A���㐔�N���o�āA���[�g��r�b�V�F�[���A�Z�U���k���̉�ʂ��o���A�Ǝ��̉敗���m�����Ă����̂ł����B

�@����܂Ŏ��グ�Ă����b���ł̓��{�l��ƒB�̌𗬂́A�ق�̃A���o���̂P�y�[�W�B���̓����܂��A�A���o������ɂ��邱�Ƃ�����A�����ɂ͐V���ȕ��i���J��L�����邱�Ƃ��낤�B���̓��̖K����y���݂ɁA�ЂƂ܂��u���{�l��Ƒ؉��A���o��1922�v����邱�Ƃɂ���B

�@�@�@�@�@

���c�d���Y���P���O���G�̉ā�1919�N

�i�Q�l�����j

�E�w�j���E��Ɛ��@���O�Y�̐��U�x���R���Y�@1996�N�@���p�̐}���O�D���

�E�u���c���q�̃��[���b�p����̏��ȁv�c�������v�@�w���w���p�j�_�W�x��8��2���@1991�N�@�����w��w�@���w�����ȁ@

�E�w���p�Ǝ��R�@�؉���L�x�Έ䔌���@1925�N�@�������p��

�E�w��ȕ��͋C�x���o��d�E���G�v�ҁ@1975�N�@���X��