『日本人画家滞欧アルバム1922』

②巴里に到着した日本人画家

文化情報専攻3期生 戸村知子 |

1921年10月に神戸港を出発した黒田重太郎、野長瀬晩花、土田麦僊、小野竹橋(喬)の一行は、約40日間の船旅を終え、11月16日にマルセイユ港へ到着。陸路巴里に到着したのは18日夜、滞在先はセーヌ左岸のグラン・オーギュスタン河岸の中ほどに位置する37番地にあるホテル・ビッソン。その場所柄か、夜が更けてもなお、また早朝に大きな貨物自動車が通るたび、部屋の窓ガラスを振るわせていたためゆっくりと眠ることもできないと愚痴も出る始末。しかしルーブル美術館やリュクサンブール宮まで歩いていける魅力から、しばらくそこに腰を落ち着けることになる。ただし、時事新報社の記事を執筆しなくてはならない黒田は、12月に入るとクリュニイ博物館裏にあるソンムラール街22番地のホテル・ミディに移る。

1921年10月に神戸港を出発した黒田重太郎、野長瀬晩花、土田麦僊、小野竹橋(喬)の一行は、約40日間の船旅を終え、11月16日にマルセイユ港へ到着。陸路巴里に到着したのは18日夜、滞在先はセーヌ左岸のグラン・オーギュスタン河岸の中ほどに位置する37番地にあるホテル・ビッソン。その場所柄か、夜が更けてもなお、また早朝に大きな貨物自動車が通るたび、部屋の窓ガラスを振るわせていたためゆっくりと眠ることもできないと愚痴も出る始末。しかしルーブル美術館やリュクサンブール宮まで歩いていける魅力から、しばらくそこに腰を落ち着けることになる。ただし、時事新報社の記事を執筆しなくてはならない黒田は、12月に入るとクリュニイ博物館裏にあるソンムラール街22番地のホテル・ミディに移る。

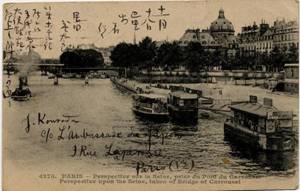

さて、巴里に到着した一行は「洗面器とベッドと広い鏡のついた本箱と他にせまい押入れ」[i]のある一日12フラン(2円)[ii]の部屋へ落ち着いたのです。そして家族や友人知人に向けて、無事に巴里へ到着したことを葉書や手紙にしたためたことでしょう。黒田重太郎から兵庫県に住む知人の福井艸公[iii]宛にも11月25日に投函されています(写真)。

そして荷物がホテルの部屋へ無事に届けられて一通りの整理がつくと、早速19日の午後から美術館・画廊めぐりがはじまります。それ以後、セーヌに架る橋をいく度となく往復し、ルーブル美術館、プティ・パレからマドレーヌ広場に行く途中の画廊、あふれるばかりのそれらの作品を目にするのでした。その興奮のあまり寝付けなくなり、ビリヤードをした夜もあったそうです。その中でも黒田は時事新報紙「芸術巡礼紀行」に次のような展覧会をとりあげて、その印象を書き記しています。

| ドーミエ展 (フォブル・サントノレ街 画廊バルバザンジュ)

モーリス・ドニ展、ジュール・フランドラン展(ロワイヤル街 ドリュエ画廊) ヴラマンク展、クラレ展(マドレイヌ広場 ベルネイムの店) サロン・ドートンヌ(ルーブル美術館) |

また、ドリュエ画廊では、一行が巴里に到着した日まで「オディロン・ルドン展」が開催されていたので、ドニの展覧会を見に行った折に、残されているルドンの作品数十点を手に取って見ることができたとあり、後日、知り合ったボエシ街の画商の紹介でルドンを多く所有する個人のコレクションを見せてもらう機会にも恵まれ、大変な喜びを記しています。

「 ・・・・私たちは其処でも重要な作品の幾つかを見た。前に来た時[ⅳ]から、此近代画壇に独自な地位を有っている大家に対して、私の感激はより大きなものであっただけ、今度見たそれ等の作品に就ても、反って多くを語り得ない程動揺されてしまっている。此人の描いた花の一つ、蝶の一羽は束の間に燃えて、束の間に消えて行く脆い美しさと生命を限りなく優しく、深い感情に依って写し出されている。・・・・」(大阪時事新報 大正11年4月10日)

黒田重太郎は、前回の滞欧時にもベルネイムの店でルドンの作品<岩窟聖母>他を見ていますし、美術写真画報1-1に「オディロン・ルドンの象徴」として執筆もしています。また今回の渡欧前に出版された中央美術7-8(大正10年8月1日)には「オディロン・ルドンの芸術」(エル・マルクス)が掲載されており、「自ら知覚しない先駆者として一つの道を示した芸術家」として紹介されています。そのような頃のことですから、間近で作品を鑑賞できた彼らの喜びは私たちの想像を絶するものだったにちがいありません。

彼らはまた、絵画の蒐集のために画廊へ日参したり、フランス語を勉強したり、絵を描くためのモデルを探しにいったり、お金がなくなりそうになったら郵便局へいき家族、知人に電報を打っていたようです。そんな中、手紙が受け取りに大使館へ行った時など、日本からの手紙が1通も届いていないと、グレー色の巴里の空の雰囲気も手伝ってか、やけに寂しさを覚えるのでした。ホームシックにかかっていたのかもしれません。

が、当時は黒田をはじめとする一行4人の他にも多くの日本人が巴里にいましたので、自ずと交流の輪が広がり、さまざまな情報が交換されていました。中でも、サン・ジェルマン大通りを隔ててクリュニイ博物館裏庭と斜め向かいにあったという大衆レストラン「シャルチェー」は、カルチェー・ラタン[ⅴ]やモンパルナスで生活する日本人の芸術家・学者等[ⅵ]が集う食堂で、黒田重太郎もまた、フランスの美術史家テオドル・デュレ氏が、ひどく黒田を待っているらしい、という話をその店で会った日本人画家から聞いて、早速手紙を出して会いに行っています。これは、この2度目の渡欧出発前に出版された黒田重太郎の著書『ヴァン・ゴオグ』に関わる話で、この詳細は黒田の著書『近代絵画』に収められていることを書き添えておきます。

さて、巴里に到着してから一月あまり経つと、そろそろ次のイタリアとスペイン旅行の話題がもちあがってきます。さまざまな展覧会、画商や蒐集家たちのコレクションの見学、そしてルーブルをはじめとする幾つかの美術館をまわり、一通りエジプトやギリシア美術から現代のマチス、ピカソなどの作品を見た彼らが、その後たどる「芸術巡礼」の様子を時事新報の紙面から拾ってみることにします。固有名詞の表記など、現代と若干異なるところもありますが、彼らが訪れた先がおわかりいただけると思います。

<イタリア>

1922年1月9日、カーニュを経由してイタリアへ出発。

カーニュ、ニースを経てイタリアの街、ジェノバ、ピサ、ローマ、ヴァティカン市国、ナポリ、再びローマ、アッシジ、フィレンチェ、ヴェネチア、パドヴァ、ミラノを巡り2月10日午前中に巴里へ戻る。一行のうち、野長瀬晩花は風邪をひいて、この旅行には参加できなかった。また、カーニュ経由でイタリアに入ったのは、黒田と交流を深めていたテオドル・デュレの紹介で、ルノアール邸の見学が可能になったためで、次男で映画監督のジャン・ルノアール氏に出迎えられている。この旅行では、ローマで約1週間、ナポリに3泊、フィレンチェに5泊している。フィレンチェでは、国松桂渓、間部時雄、和田英作と偶然出会う。

| 1月 | 9日(月) | 夜8時30分、カーニュ経由でイタリアへ向かうため急行列車にのりこむ。 |

| 10日(火) |

午前2時頃、ディジョンに到着。構内食堂にて飲料用に鉱泉水を購入。 |

|

| 11日(水) | 9時半、ホテルを出発。リュードフランスの停車場から10時過ぎに列車に乗り込む。 11時前にカイニュに到着。馬車でルノアール邸へ向かう。次男のジャン・ルノアール氏に迎えられ、家の中を案内してもらう。午近くまで滞在し、帰り際に庭のスケッチをさせてもらう。 ニース泊。 。 |

|

| 12日(木) | 朝早く列車に乗り、佛伊の国境へ向かう。数多くのトンネルを抜け、10時過ぎにヴンチミルへ

到着。中央大陸の時間にあわせ、時計を55分進ませる。先を急ぐためモナコ、モンテカルロの見学は予定していなかった。サンドイッチを買い込み12時に出る列車でピザへ向かう。 サンレモ、アラッシオを経て4時にサヴォーナへ到着。6時発の列車に乗りゼノアへ7時着。 オテル・ミラノに宿泊。 |

|

| 13日(金) | ゼノアを半日見学。パラッツオ・ロッソからヴィア・ガリバルヂを歩き、フォンタナ・マロゼの広場、ウンベルトの広場を抜ける。サンロレンゾ寺院、パラッツオ・パラビキニをまわり昼過ぎの列車でピザに向かう。夕刻到着。オテル・ネツチユノに泊。夕食後、絵葉書を求め外へ出る。

|

|

| 14日(土) | 朝9時、宿を出て、ピアツア・デル・ドオモへ向かう。カンポサントの壁画を見たあと、聖フランセ スコ寺へ向かい、夕方6時過ぎに到着した汽車でローマに向かう。途中、下井春吉氏が乗車してきて、ナポリ、ポンペイの話を聞く。 | |

| 15日(日) | 深夜2時近く、テルミニ停車場へ到着。ホテルエリートに泊。朝11時に起床。雨の中を馬車で

ヴルラボルゲーゼへかけつけたが日曜日のためわずかな時間差で閉館。モンテピンチオの高台からローマを眺める。聖天使城を過ぎ、聖彼得寺の広場にベルニニの柱廊を賞し、町を走らせ、宿へ引き返す。

|

|

| 16日(月) |

ドメニカ派の寺を尋ねアンゼリコの墓、聖マリアロトンダのラファエルの墓にお参りをすませ、ピアッツアデルポポロを過ぎて、ボルゲーゼの画廊を見る。聖マリアデルポポロを見た後、西班牙広場を通りアンデルソン写真店に立ち寄る。ポルタ・サラリアから城壁伝いに宿の戸口まで戻る。

|

|

| 17日(火) |

朝、馬車を走らせ、アツパルタメントオ・ボルジアにあるピント・リツキオの壁画を見に行く。 |

|

| 18日(水) | 朝、ヴチカノを訪れ、人影もまばらなシスチナ礼拝堂でミケランゼロの「最後の審判」を見る。その後ラファエロの室房を見る。その後、聖マリアアラチェリを見て、馬車でカピトリーノの裾を廻りマルセロ劇場跡の巨大な障壁、聖ラオドロの円形堂(ローンド)、聖マリアアンチカのフレスコを見、カピトリノの背後に出て左右に広がるローマの町を眺める。 聖ピエトロの広場で案内者とおちあう。 カラカラ浴場跡からヴィア・アツピアに沿ってポルタ・サン・セバスチアノを過ぎてドミネ・クオ・ヴヂスを見て、ヴィア・アルデアチナを進む。聖ドミチラの地下墓窟を見学し、聖カリストのカタコンベを過ぎ聖セバスチアノへ。 ヴィア・アッピアを更に南、マクセンチ闘戯場をまわり、夕方になって再びパスチアノの門から入り町へ帰る。 |

|

| 23日(月) | 午後零時半、羅馬を立ち、ナポリに向かう。到着後、日本人の定宿になっているオテル・コンチネンタルの出迎えを受ける。食堂で下井春吉氏一家と再会。日本人定雇の案内者アントニオと翌日以降の予定の約束をする。

|

|

| 24日(火) | ナポリの美術館を終日見学。 | |

| 25日(水) |

ポンペイの遺跡を見学。 |

|

| 27日(金) | ナポリからローマへ引き返す。 | |

| 28日(土) |

朝、小野竹橋とヴチカノへ向かうが、儀式の始まるチャッペラ・シスチナへは入ることができず、引き返す。昼過ぎにローマを発つ。夕方の6時近く、アッシジへ到着。オテル・スパシオ泊。

|

|

| 29日(日) |

聖フランンチェスコ寺門をくぐり、聖ダミアノへ向かい見学の後、もと来た道を登り、ヌオヴ門をくぐ

って聖キアラ寺でジオットのフレスコ画を見る。ミネルヴ神殿前から、聖フランチェスコ寺へ。

|

|

| 30日(月) |

ウヒッチ画廊、ピッチ画廊を見た後、馬車で聖マリア・デル・カルミネへ。ピアツア・デル・ヅオモの珈琲店で京都出身の洋画家国松、間部に会う。 |

|

| 31日(火) |

昨日落ち合った和田英作、国松桂渓、伊藤と聖マルコ僧院を訪れる。昼に和田氏等と別れ、午後からはバルゼロの一つ、ムセオ・ナチョナレを訪れる。後、パラツオ・メエツキオのギルランダイオの壁画、ロッジア・デイ・ランチの玄関にベンエヌトオ・チエリニの「ペルセエ」を見て馬車にてキエサ・アヌチャタへ行き、前廊の壁にあるバルドヴィネッチの「牧人の礼拝」を見る。

|

|

| 2月 | 1日(水) |

朝、聖クロチエにてミケランゼロ、マキアベル、ダンテ、ロシニ、ドナテロ、デラ、ロビアの作品を本堂にて見る。内陣や礼拝所の壁面に残されたジオットとその派の作品は補筆の跡に煩わされてはいるものの、それらの中にあるジオット晩年の作品に強い関心を示す。その後、パラツオ・リツカルヂへえ向い、礼拝堂のゴツツオリの壁画を見る。カツサ・ブオナロチでミケランンジェロの油土の小塑像のセリイを見て彼の真価を感じる。

|

| 3日(金) |

早朝、フィレンツェに向う。午後ボロニヤに着。ヴェネチヤ行きに乗りかえる。パドヴを過ぎてモンセリチエを眺める。日が暮れてヴェネチヤに到着。ゴンドラに乗り大運河、小運河をすすみ聖マルコ広場から余り遠くない小さな橋のたもとで、宿の迎えが待っていた。

|

|

| 4日(土) |

朝9時に宿を出て、聖マルコ寺院へ向う。寺院の中で最も注目すべきものは彩石画であるとし、

フレッシュな色彩とナイノヴな構図を持ち仔細を見て行けば飽くことを知らないと感想を残している。パラツオ・デュカレへ入り、チントレットの作品などを見る。その後、聖ジョルジオ・ヂ・マジオレ島へ向かい、寺院にあるチント・レットオの「最後の晩餐」、カルパッチオの「聖ジョルジオ」を見る。

|

|

| 5日(日) |

午後2時頃、パドヴに到着。オテル・サヴォイエに荷物を運ばせ、一行はマドンナ・デル・アレー

ナへ向かい、本堂のジオットの壁画を見て後、エレミタニのオエタリ礼拝堂壁画を見る。暮れ近く、聖タントニオの寺でエロナ派のアルチキエリとジアコボアヴンツオの壁画を見る。

|

|

| 6日(月) |

午後4時頃パドヴを出て午後9時頃ミラノへ到着。ピアッア・デル・ズオモ前のオテル・メトロポールに泊。

|

|

| 7日(火) |

朝、日本領事館で手続きを済ませ、ブレラ画堂へ行く。マンテニヤの「基督の屍を悲しむ」、ジオ

ヴンニ・ベリニの「死せる基督」、ラファエロの「聖母の結婚」などを見たのち、修繕中の部屋にあるルイニの壁画を見る機会を得る。それらの中には神話的題材を扱った「ニンフの水浴」や「ナルシス」「タフネ」、「マナを集むるイスラエルの子等」といったモオゼ一代記、「聖母子と洗礼者ヨハネ」「騎士ジオワネ」等特記している。

|

|

| 8日(水) |

午後、聖モオリチアノのルイニの作品を見に行く。次に聖マリア・デル。グランチエのダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を見た後、スフォルツア城址やボルヂ・ペツツオリ、ビブリオテカ・アムブロジアナ等の美術館、聖タンブロジアナ寺などを廻る。

|

|

| 9日(木) |

午後1時、ミランを出発。トリノでの途中下車は取りやめて直接パリへ返ることになる。 |

<スペイン>

1922年3月14日、巴里を出発。ボルドー、ルルドを通りピレネー山脈を越えてサンセバスティアンの海を眺め、ナバラ州、カスティリャ・レオン州ブルゴス、バリャドリッドを経てマドリッドへ。マドリード、エスコリアル、トレドを巡り3月22日に巴里へ戻る。マドリッド滞在中に留学中の須田国太郎の宿を訪ねるが留守であった。この旅行は、4月に小野竹橋(喬)が帰国することになっていたため、それまでにロンドンも見る予定であったことから、黒田もいっているように「言わばグレコ、ベラスケス、ゴヤのスペイン絵画史のダイジェストのようなもの」であった。

| 3月 | 14日(水) | 午後5時過ぎ、パリを出発。 |

| 15日(木) |

夜明け頃、フランス最後の駅アンダイエに着く。その後イルンで下車、マドリッド行きに乗りかえる。途中、ナヴーラ、カスチラと州を越え、ブルゴス、ヴラドリッドを過ぎて、夜の9時にマドリッドへ到着。出発から30時間近く経っていた。構内を出ようとしたところにずらりと整列しているホテルの客引きの中から、とりあえずホテル・コンチネンタルに宿を定める。 |

|

| 16日(金) |

朝、プラド美術館へ行く。ホテル・コンチネンタルとは通りを隔てた向いの、グランドホテルの食堂で昼食をとったついでに、宿泊先もここへ変更する。 |

|

| 17日(土) | 朝の9時過ぎに起床。滞在手続きのため警察に出かけるが、業務取り扱い時間外のため、やむなくアカデミア・サン・フェルナンドへ向ったが、馬車は別の寺院のようなところに着く。仕方なく歩いているとプラド美術館に行き当たった。昨日に引き続き再度見て廻る。昼に美術館を出て再び警察に行き手続きを済ませた後、アカデア・サン・フェルナンンドを訪れる。そして近代美術館へ行く。

|

|

| 19日(月) |

朝7時、ホテルの女中に起こされる。8時に北の停車場に着き、20分後に汽車でエスコリアルへ向った。11時前に到着。プラツツア・デル・モナステリオを訪れる。内陣の壁上に懸けられた「聖彼得」(聖ペテロ)と「聖ユウゼニオ」と廻廊の助祭室にある「聖モオリスと其戦友の殉教」の三枚のグレコ作品に注目する。オテル・レイナ・ヴィクトアで昼食をとり、写生をする。次にカシタ・デル・プリンチイブへ行くが感激する作品には出会わなかった。後、5時過ぎの汽車を待つ間写生をする。

|

|

| 20日(火) |

朝6時半に起床。アトチヤ停車場からトレドへ。10時過ぎに到着。トレドの町の高所を占めるアルカツアルへ向う。サント・トメ会堂でグレコの「オルガツ伯埋葬」を見た後、グレコの家を見学。その背後にある美術館でグレコの作品を見る。シナゴガ・デル・トランシトを見学した後、2時にカテドラルが開くまでの時間、タアホの断崖近くで写生をする。カテドラルでグレコの祭壇画を見た後、寺を一軒訪れてツオコドベル広場に戻り近くのカフェで1時間ほど休み、アルカンタラ橋畔で写生をした後、夕方マドリッドへ戻る。 |

|

| 21日(水) | パリへ帰る。 |

102回にわたり掲載された大阪時事新報の「巡礼紀行-国画創作協会同人―」の記事は、このスペイン紀行のマドリッドへ向かうところで最終回を迎えますが、その最終記事の余録箇所には、黒田の次のような言葉が書かれています。

「・・・・それから、此紀行も日本を出た時から数えると既に100回を越えている。遅筆な私はその間の時間の大半を、これを書くために費やしてしまった。余り長くもない留学期間に、私のやって置きたいと思う事も随分多いので、恰度これを機会に、一時筆を擱きたいと思う。春が来て、私の窓から見下せるクリュニイの庭にも嫩葉が美しく芽出して来たこれを見ているとじっとして居られない。早く郊外へでも行ってパレットを持ちたくなって来る。・・・・」

そして、この後4月に小野竹橋(喬)[ⅶ]、9月に野長瀬晩花[ⅷ]が先に帰国していきます。それと入れ替わるように、また日本から同郷の画家が巴里へ到着してくるのでした。次回は、黒田重太郎の巴里の部屋に集う人々を中心にしてアルバムを綴ってみたいと思います。

|

|